佐藤 大介 (さとう だいすけ)さんの自己紹介

1978年生まれ。18歳で料理の道に入り、最初に修業をさせてもらったのは京都「祇園 川上」です。20歳で大阪の辻調理師専門学校に進学し、日本料理を一から学び直しました。23歳で京都「菊乃井」、28歳で新潟に戻り、父が始めた店「日本料理 蘭」の二代目として働き始めました。2020年、「ミシュランガイド新潟2020」で一つ星を獲得。2023年1月、JAL国内線ファーストクラスの機内食を担当しました。同じく2023年3月には第一回「新潟ガストロノミーアワード」審査員長賞受賞。2019年からは新潟市の姉妹都市であるフランス・ナント市との交流事業にも携わり、現地のレセプション料理を担当するなどフランスの料理人との親睦も深めています。

PROLOGUE

新潟市中央区。柾谷小路から東堀通りに入り、白山神社に向かって徒歩3分ほど。

アーケードの下をてくてくと歩き、今回訪れたのは「日本料理 蘭(あららぎ)」です。

周りのおいしいもの好きの知人や人生の先輩方から、幾度となく「日本料理 蘭」の噂は聞いていました。

「新潟で日本料理というと、ここ以外考えられない」

「どの料理もおいしいけれど、茶碗蒸しが絶品」

「誰かを連れて行きたくなるお店」

「とにかく一回行ってみて!」

皆、口をそろえ、アツく、その魅力を語るのです。

店主の佐藤大介さんは、JAL国内線ファーストクラスの機内食を手掛け、2023年3月には第一回新潟ガストロノミーアワードで審査員長賞受賞、他にも新潟市の姉妹都市であるフランス・ナント市との食文化交流事業を担うなど、日本料理の魅力を幅広く発信していると聞きました。

佐藤さんがつくるお料理、お店はどんな雰囲気なんでしょう。気になって急ぎ足に。

お店が入る白いビルの前に到着すると、端っこに明かりが灯された小さな立て看板が、さりげなく掲げられています。かなりさりげなく、です。

ぼーっと歩いていると、見過ごすこともあるので要注意です(私は1回やりました)。

店の入り口に到着しました。

「あららぎ」と書かれた鞍馬石の看板と、茜色の暖簾がかけられた凛とした佇まい。

設えも細部にこだわりがあふれています

ガラガラと引き戸をあけ、店内に入ると、

「いらっしゃませ」

にこやかに出迎えてくれたのは、店主の佐藤大介さんです。

ここだけの話。

聞いていた評判、お店の佇まいからして、「私のような日本料理の知識がない庶民がお邪魔してもいいお店なのかな」とも思っていたのですが……。

佐藤さんの笑顔、話ぶりを拝見して、そんな不安も吹き飛びました。

早速、お店のこと、佐藤さんのこと、そしてお料理のこと、お聞きしてみたいと思います!

INTERVIEW

料理人としての心意気を学んだ京都時代

「日本料理 蘭」の店内は、調理場を囲うL字型のカウンター席、その後ろにはガラスで仕切られたテーブル席が二つあり、入り口を入って左手からはお座敷につながっています。

テーブルにはほんの少しの備品、周りには季節の草花が生けられた器、掛け軸などが飾られ、空間に彩りを添えているのがよく分かります。

調理場はガラスで囲われた板場、その後ろの収納も掃除がしっかりと行き届いて、清潔感が漂っていました。

まずは佐藤さんに、料理の道に進んだきっかけを教えていただきました。

「父が京都で料理の修業したこともあって、毎年、家族で京都に行っていました。父は祇園にある「祇園 川上」を訪れるたびに、“自分の子どもが18になったら、働かせてください”と頼んでいたんです。そんな光景を見てきたから、高校を卒業して京都に行くのはもう当然のことなんだと思っていました。でも、料理の道に進むとはいえ、父から料理を教わったこともなく、調理学校で学んだわけでもなかった。修業を始めたばかりの頃には、「祇園 川上」でみそ汁を作るようにいわれて、お湯にみそを溶かしただけのものを出したら、“みそ汁も作れねぇのか!”なんて言われましてね(笑)」。

佐藤さんにもそんな過去があったのですね……!

意外です。驚きました。

「たくさん怒られましたよ。祇園の町で番重(ばんじゅう)を担いで何十軒と配達に出かけて、両肩があざだらけになったり。ただ一度、まかないできのこ汁を作って、大将から褒めてもらったことがありました。一つでも褒められたってことって、今でもよく覚えているものですよ」。

その後、佐藤さんは日本料理を一から学ぶために大阪・辻調理師専門学校に進学。

卒業後は、京都の老舗料亭「菊乃井」に弟子入りを果たします。

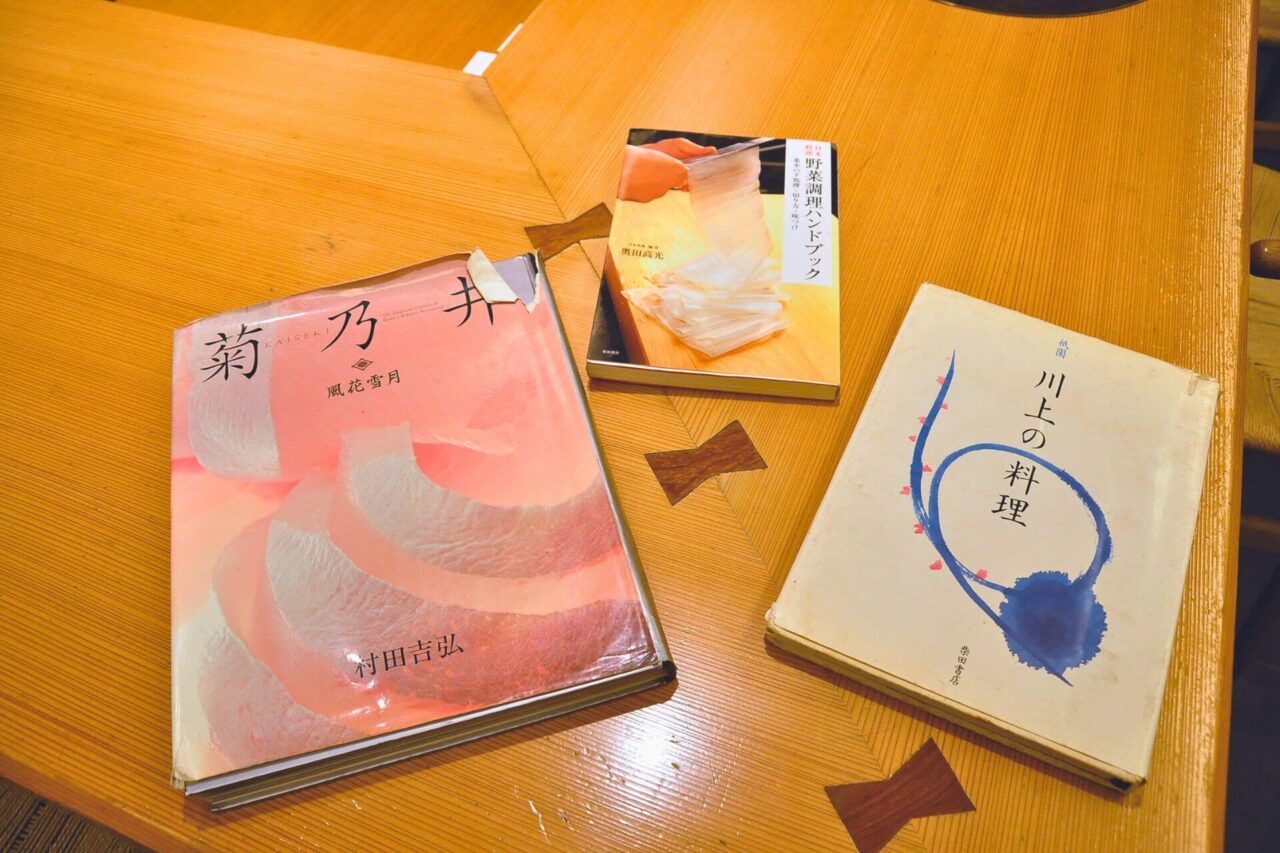

取材中、「これが原点でもあります」と見せてくれたのは、3冊の料理の本。

最初の修業先である「祇園川上」の松井新七さん、「菊乃井」の村田吉弘さん、料理という仕事を通じて出会った「生成り(きなり)料理」の継承者・奥田高光さん、この三人の方々との出会いが、佐藤さんの考えや料理のベースにあります。

「日本料理はおいしさだけでなく、美しさも追求するもの。

僕が修業した京都の料理は、基本的に食材がそこまで豊富ではないから、食材をおいしく仕上げる技法が長けてきたという歴史があります。

だから色を鮮やかにしてみたり、食材を保存や発酵させる技法を生み出しながら、食文化を育んできたんですね。そのあたりは新潟との違いを感じる部分でもあります。

そういうものの見方に通じるといいますか、一つのものを見て、一つの感性だけではいけないということを、このお三方は僕に教えてくれました。

グラス一つ見て、ただのグラスだと思う人間と、どこで作られたものなのかを考えるとか、この形の意味とか薄さ深さ、高さも、一つを見て、物事を10、20と捉えられること。

それが料理人にとって大切だと、大将たちが料理に向き合う姿を通して学びました」。

見たことのない料理、食べたことのない味

28歳で京都から新潟に戻り、2006年から二代目として店を切り盛りする佐藤さん。

父・勇二さんの味を受け継ぎながら、自身が得た技や知識、経験、料理そのものへの思いを、一皿一皿に込めています。

その料理の主役となるのが、旬の食材の数々。

新潟のものに限らず、全国各地から吟味した山海の幸を使用し、新潟ではあまり見かけない食材を使うことも多々あります。

「使ったことのないものってあるかな?と考えてしまうほど、これまでいろんな食材を取り入れてきました。僕は常に食材の最上を求めています。その食材をどうすれば一番おいしくいただけるか。それを提供する直前まで考えて、お出ししているんです」。

右:「FUKUOKA&NIIGATAプレミアムダイニング」で提供された「南蛮エビのテリーヌ」

2023年9月下旬に新潟市内で開催された「FUKUOKA&NIIGATAプレミアムダイニング」で供された胡桃餡も、開演のギリギリまで考えた一品でした。

「最初はね、帛乙女カマスロールにかけるのは白みそだけにしようと思ったんです。生姜を入れてみて、なんだか面白くないなぁと思って。で、ふと見たら胡桃があったから、すぐにつぶしてもらってミキサーにかけて絞って。白みそに合わせたら、これだ!と。ギリギリまで考え抜く、現状に満足しないってことの結果が今ある料理なんです。お客様が見たことのない料理、食べたことのない味、そういうものを僕は出し続けていきたいんですよね」。

佐藤さんのこだわりは、料理に使う器にも表れています。

江戸時代から受け継がれている器もあれば、佐藤さんと同世代の作家が手がけるものも。

料理のインスピレーションは器を並べることで得られることも多く、器を並べてみては試行錯誤。

「この器にどの食材のどんな料理を合わせるか」、そう考えるのも佐藤さんの日課です。

「いい食材、いい器を集めれば、いい料理ができるわけではないと思っています。料理ってバランス。余白やズレというアンバランスな要素を取り入れるから、料理の面白さがあるんです。完璧な人間って面白くないでしょう?(笑)。アンバランスなところがあるから、人間味があって面白い。そう考えると、料理と人って一緒かもしれませんね」。

EPILOGUE

日本料理は五感を刺激する総合芸術

実をいうと、佐藤さんに取材をさせていただいた後日。

「どうしても佐藤さんの料理を味わいたい!」

と、いても立ってもいられなくなり、お店に電話。お昼の懐石を予約しました。

ええ、もちろん私の勝手で、もちろん自腹です。

普段、ランチ代をケチっているごっつぉライターですが、「料理をいただかなければ原稿が書けない」という大義名分を振りかざし、再びお店にお邪魔したというわけです。

9月のある雨の日。

この日も何人ものお客様が、思い思いに食事を楽しんでいる姿がありました。

中:先付は、舞茸の白和え、小木ビオレと焼きなすの利休寄せ、白みそと胡桃の合わせだれでいただく胡桃豆腐、白身魚のすり身で包んだにしんの生寿司

右:ほうじ茶のグラニテ。新発田市五十公野産の和いちじくと、ほどよい甘さに炊いた白神山地のコハゼを添えて

カウンターに座って待っていると、まずはお店の名物でもある「もずくの茶碗蒸し」が運ばれてきました。

続いて、秋の美味を盛り込んだ先付、お刺し身は北海道で取れたマツバガレイにメヌケ、

食事の〆にはほうじ茶のグラニテです。

決して派手ではない、控えめな美しい盛り付け、彩りとともに、今まで体験したことのない味わいに思わず舌鼓。

中でも心をつかまれてしまったのが、白神山地で取れるムキタケ、ナラタケと、焼き穴子が入ったきのこのお鍋です。

あつあつのお出汁はきのこでとろみがつき、幽庵焼きで仕立てた穴子も、なんとも秋らしく滋味深い一品でした。

「穴子もおいしいですけど、これからの時期は野鴨ときのこもいいですよ。鴨の出汁ときのこの風味はよく合うんです」と佐藤さん。

……そう言われると、また2〜3週間後に予約を入れてしまいそうです(笑)。

佐藤さんのおっしゃる「見たことのない料理、食べたことのない味」。

器から盛り付け、香り、食感、全てにおいて、その心意気を存分に感じることができました。

お料理をいただいてから数日経った今も、その感動と余韻は続いています。

その日、その時間に、どんな味に出会えるのか。

佐藤さんが手がけるお料理には、常に出会いがあります。

写真で見るよりも、やっぱりお店という空間で、実際に味わって感じていただくのが一番。

趣向を凝らし、食材のおいしさを最大限に引き出すここだけの味わい、ぜひ皆さんも体感していただきたいです!

NEXT EPISODES

料理のインスピレーションが湧く器の専門店

最後に、新潟市の魅力的なお二人を、佐藤さんからご紹介いただきました。

1人目は、上古町で器の専門店「ヒメミズキ」を営む小笹教恵さん。

「小笹さんは、うちのお店から徒歩10分ほどの場所で器専門店をされています。料理に使う器もヒメミズキで購入したものが、幾つもあります。

お店にもよくお邪魔するんですが、並んでいる器を見ると“これはあの素材を使った一品にしようか”とか、その場でアイデアを膨らませることもあるんですよ」。

陶器、磁器、ガラスに鎚起銅器と、さまざまな器を扱うというヒメミズキ。

どれも小笹さんが全国各地の作家さんの工房を訪ね歩き、選び抜いたものだといいます。

きっとお店にはすてきな器がたくさん並んでいるのでしょうね。

インテリアコーディネーターでもある小笹さんに、日常の中での器の楽しみ方も教えてもらっちゃおう!と、早速目論んでいます。

素朴で味わい深いハード系パンが評判のベーカリー

2人目は、新潟市の文京町でベーカリーを経営する「6/7(ロクガツナノカ)」の井浦志麻さん。

こちら、新潟のハード系パンといえば、必ず名前があがる人気ベーカリーです。

「井浦さんには月1回、お店にパンを届けてもらっています。

パンがおいしいというのももちろんなんですが、井浦さんと小笹さんのお二人の人柄が好きでね。とにかく感じが良い。

器とパンと、それぞれのものに一生懸命に向き合っている。そういう人はやっぱり輝いて見えますよね」。

私ごっつぉライター、6/7は月1〜2回はパンを買いに行くお気に入りのお店なんです。

あのパン、このパンがどんな思いでつくられているか、井浦さんにしかとお聞きしてみたいと思います!