山﨑 京子 (やまざき きょうこ)さんの自己紹介

父の実家がある阿賀町津川地区で生まれ育ちました。「山﨑糀屋」は1868(明治元)年創業の糀(こうじ)屋。跡取りである夫と結婚して、義母と叔母が糀の知恵を教えてくれました。これまでに町議会議員を経験したり、海外の食文化を確かめるために世界14カ国を旅したりと、やりたいことには何でも挑戦させてもらった私は幸せ者です。座右の銘は「好きなことをやらずに死ねるか!」。味噌と糀のおいしさ、食の大切さを伝え続けています。

PROLOGUE

阿賀町で受け継がれてきた発酵食・糀。

冬には寒さ厳しく、雪深くなる新潟県阿賀町。

長い冬を豊かに乗り切るため、昔の人々は保存が利く発酵食品を暮らしに取り入れてきました。

阿賀町の郷土料理として現代にも伝わる「身欠きニシンの糀漬け」もその一つ。

江戸時代には会津藩の水運拠点だった津川河港には、北前船で北海道から良質な身欠きニシンが運ばれてきたといいます。

山間部ではごちそうとなる海産物を長く、おいしく味わうために発展したのが糀の活用でした。

糀といえば、「飲む点滴」と話題になった甘酒や塩こうじなど、2010年代に一大ブームとなり、今ではすっかり定着しました。

ここで言う「糀」は、主に米こうじのこと。

米にこうじ菌を付け、培養させてつくられた発酵食品です。

米を主原料とする糀の他にも、麦を使った麹、大豆を使った豆こうじなど、日本食の中だけでも原料は多彩。

日本の〈こうじ文化〉を代表するものには、味噌やしょうゆ、みりんなどの発酵調味料、漬け物や酒づくりがあります。

今回お邪魔した山﨑糀屋は、阿賀町津川で明治元年から続く老舗糀屋。

津川商店街の一角で糀、味噌、甘酒、塩糀などを販売しています。

山﨑糀屋の蔵で生まれる糀は、焼酎づくりで主に使われる「黄糀」。

黄糀は全国各地にありますが、山﨑糀屋の「生黄糀(なまきこうじ)」は、昔から蔵に住み着く酵母などの微生物からできるオリジナル製品。

糖度が高く、発酵力がずば抜けて強い特性があります。

この黄糀と半世紀以上もの間向き合ってきたのが、お会いした6代目女将の山﨑京子さんです。

彩り豊かでチャレンジングな山﨑さんのおよそ80年はとにかく刺激的。

お話を聞き終えた時、まるで読後感が抜群に良い小説を読み終えたような、爽快な気分に浸りました。

そんな楽しい時間を、この記事から少しでも感じていただけたらうれしいです。

INTERVIEW

健康は〈昔ながらの暮らし〉から学べる。

山﨑さんは、糀屋の女将として商品を製造・販売するだけでなく、全国各地で行われる講演会やセミナーに登壇し、糀が持つ健康・美容効果まで伝え広める糀の伝道師。

まずは、山﨑糀屋のこだわりについて教えていただきましょう。

「生黄糀」のおいしさが活きる山﨑糀屋の味噌づくりは、伝統の薪炊きで仕込む天然醸造。

新潟県産の新米こしいぶきと新潟県産大豆に、唯一無二の黄色い糀「生黄糀」を使い、糀菌が生きる無添加の生味噌をつくっています。

製造過程で重視していたのは、〈遠赤外線〉です。

「サンマを焼く時、炭で焼くとどこから焼けていくか分かりますか?」

少し頭をかしげた私を見て、にやりと微笑みながら答えを教えてくれました。

「表面から焼けるガス火と違い、炭火は遠赤外線の効果でサンマの内臓から焼けていきます。

私たちが大豆を煮る時に薪火を使うのは、内側からじっくりと熱を通したいから。

低温で煮るので、大豆の栄養素も逃しません。

昔の人は、お米を炊くにも、お風呂に入るにも薪釜を使っていましたよね。

料理をおいしくつくるため、お風呂で体の芯から温めるためにも、理にかなった方法と言えます。

大量生産、大量消費が当たり前になってしまった現代こそ、昔の暮らしから学ぶべきことがたくさんあるものです」

山﨑さんが大切にしてきた〈昔ながらの味噌づくり〉は、商品ラインナップからも伺えます。

味噌に糀、身欠きニシンの糀漬けの素や、甘酒からつくられたキャンディーまで売っていました。

全ての商品が冷蔵庫もしくは冷凍庫に入っています。

「生味噌はプラスチック容器に入れて常温で販売することはできません。

味噌に含まれる酵母が呼吸をして、膨らんでしまいます。

大量生産された味噌は手軽に購入できる良さがあるかもしれませんが、日本の食文化として伝えられてきた味噌とは別物であることを知ってほしいです」

2022年末に販売を開始した「15割生味噌」は、定番商品より1.5倍糀の量を多くしたまろやかな甘味が特徴。

発酵ガスを逃がす特殊なプラスチック容器で提供される数量限定商品です。

県内外の直売所や道の駅、ネット通販のアマゾンでも販売される山﨑糀屋の味噌ですが、希少な「15割生味噌」は津川の本店のみで販売されています。

「〈手作りはどれだけいいものか〉を皆さんに知ってほしい。

日本人にがん患者が増えたこと、子どもが小さい頃からアレルギーに悩まされるようになったことなど、健康問題が増加する理由は食生活の変化が大いに影響していると思います。

米からつくられる糀を食べることは、日本の医療費削減、農業の支援にも結びつくでしょう」

糀の力を確信した、世界14カ国への旅。

23歳の時、山﨑糀屋の跡取りである旦那さんと結婚した山﨑さん。

薪釜でご飯を炊く江戸時代のような暮らしが昭和に入ってからも残っていた山﨑家の暮らしに衝撃を受けつつも、山﨑さんが「大ばあちゃん」と呼ぶ義母と叔母の存在は、常に感動の連続だったといいます。

「私が嫁いだ頃、山﨑糀屋の本業は木炭問屋でした。

女の人たちが糀づくりをして、男性は炭を持って関東や関西に出荷する。

当時は『東蒲備長炭の質が良い』と東京市場でも有名でした。

義母は英文タイピストで貿易商に勤めていた優秀な方。

才色兼備な義母と叔母から、糀の仕込み方や甘酒のつくり方、暮らしに役立つ知恵をたくさん教えてもらいました。

私が知っている糀の知恵は、大ばあちゃんたちから教えてもらったものです」

高度経済成長の時代、木炭を売る燃料小売業は徐々に縮小して、昭和後期には熟成のみ自宅で行う仕込み味噌の需要が上昇。

味噌以外にも塩糀や身欠きニシンの糀漬けの素など、お客さんの声を聞きながら新しい糀の楽しみ方を提案してきました。

「興味を持ったことには何でも挑戦する!」という山﨑さんの行動力は、仕事だけでなくプライベートにも活きています。

実の母親からの薦めで、地元町議会議員になったことも教えてくれました。

「母は東京・神田でOLをしていて、雪積もる津川で暮らすようになってからも絶対にスカートを履くような尖った女性でした。

どんな時も自分らしさを貫いた、その芯の強い性格が、私にとっては本当に有り難かった。

だから、何でもやりたいと思ったら即行動する今の私があるんだと思います」

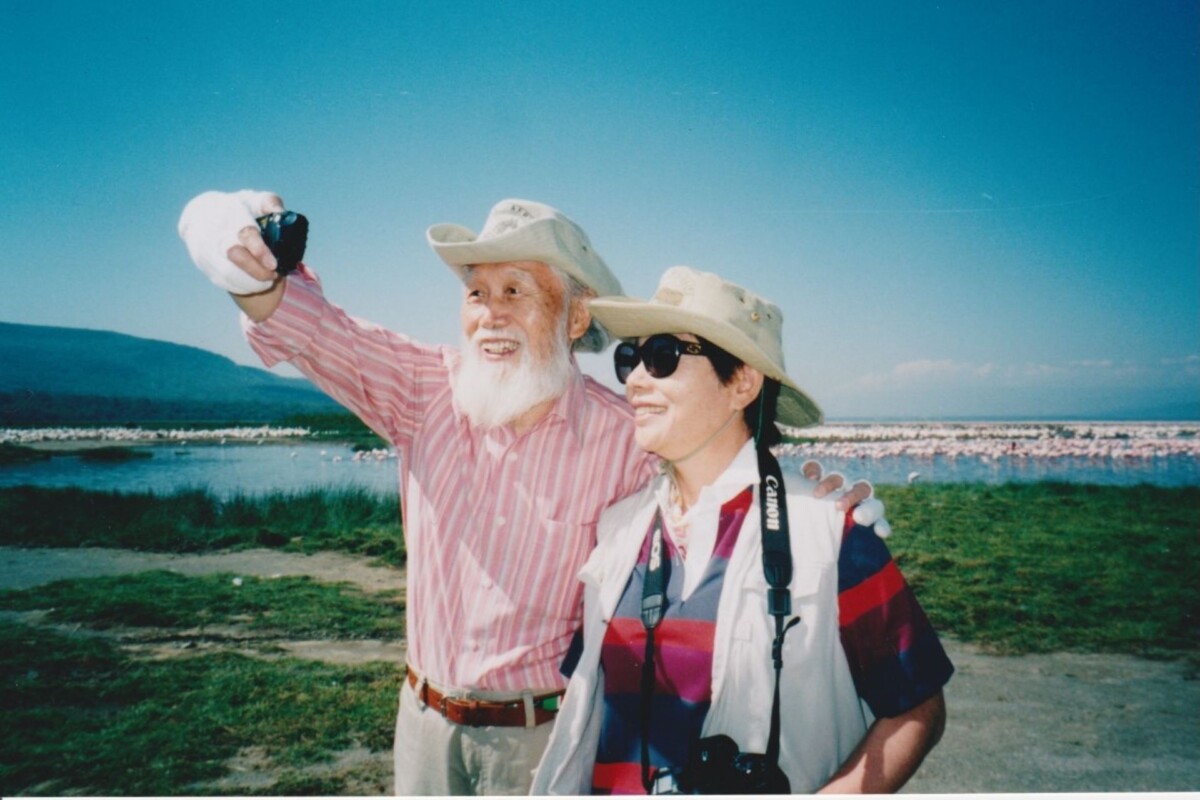

50代になると、カナダ極北、ケニア、タンザニアなど、世界14カ国を巡った山﨑さん。

「なぜ国によって体つきが違うのか?」「マサイ族はなぜ視力が7.0もあるの?」といった、素朴な疑問を一つ一つ解消したいという思いで専門家たちと旅に出たそうです。

「世の中には『?』がたくさんある。

知らないまま死んでたまるかと思って世界中に行きました。

実際に各国へ渡り、分かったことがたくさんあります。

私が訪れた当時、マサイ族は食事から目に良いビタミンAを豊富に摂取していました。

野菜も果物も取れないイヌイットの人たちは、アザラシを丸々一頭食べることで健康を保っていたんです。

その結果、海外の人々の食事は野菜をたくさん食べる農耕民族の日本人には合わないということも理解できました。

日本人の腸が欧米人よりも長いのは、野菜をしっかりと消化するため。

その消化を助けるために味噌や糀は欠かせないのだと確信するきっかけにもなりました」

健康問題を解明するため、山﨑さんは新潟薬科大学応用生命科学部の教授と糀の持つ医学的効果の共同研究を始動。

2023年末には、がん研究の権威であり、著書に『「食」で医療費は10兆円減らせる』を持つ渡邉昌さんと学術会議で同席し、阿賀町でも講演会を開いています。

健康な人を増やすため、山﨑さんの探究心が尽きることはありません。

EPILOGUE

先人たちの知恵を伝えつなぐために。

糀の力を伝えるために山﨑さんが開発したのは、糀と水、不織布があれば誰でもつくれる「糀水(こうじすい)」です。

「声を挙げるだけでは糀の力は伝わらない」と、新潟日報カルチャースクールや山﨑糀屋主催の糀教室で、実際に触れながら糀水をつくるワークショップを開催しています。

簡単3ステップでつくれる「糀水」は、飲んだり、肌に付けたりして毎日の生活に取り入れやすいこともあり、老若男女問わず大人気のようです。

「糀水の作り方を教えてしまうのは商売人としては上手ではないかもしれないけれど、もともと利益を出すことは頭にありません。

みんなに喜んでもらうことが私にとって一番の利益。

そして、それを次の世代に伝えていってほしいです」

良いものは次の世代につないでいくべき。

〈先人の知恵〉こそ、途絶えさせてはいけないと警鐘を鳴らします。

「昔の人たちは漬け物が酸っぱくなったら、それを上手く調理して消費してきました。

酸味の正体は乳酸菌ですから、腸内環境を整えてくれます。

今では塩こうじと呼ばれる、昔の三五八(さごはち)の素だってそう。

肉魚、野菜も、昔は冷蔵庫がなくても塩こうじに漬けて保存していました。

先人はちょっとのことでは物を捨てない。

工夫して何とか食べるために受け継がれてきた知恵は、現代人こそ知っておくべき。

この先人たちの知恵は、次の世代に伝えていかなければならない。

そうしたら、100歳まで生きることがさらに楽しみになるはずです」

以前取材した「ジェラートの店 レフェリ」では塩糀や味噌のジェラートを販売。

阿賀町上川地区の農家民宿「栃堀の風」では、体が喜ぶ調味料として山﨑糀屋の味噌が使われていました。

町内外のさまざまな店舗で、山﨑さんのつくった糀や味噌が愛用されている理由が分かった気がします。

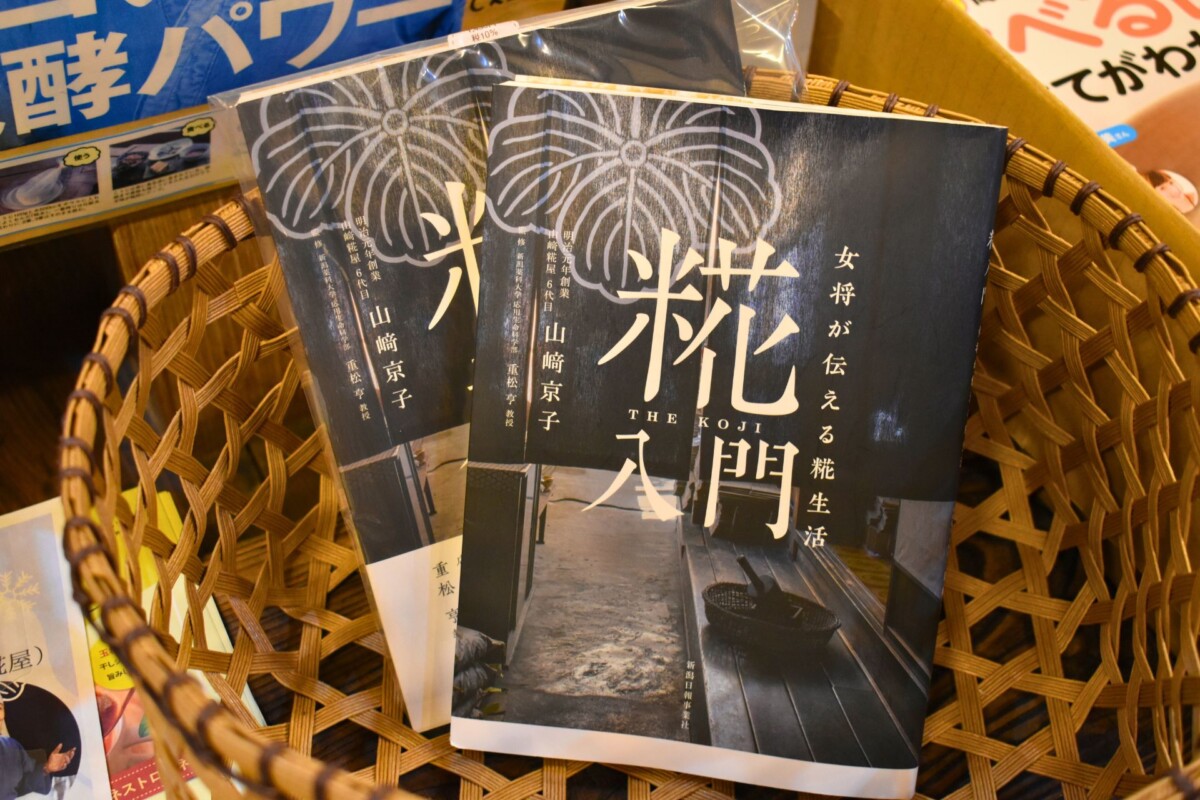

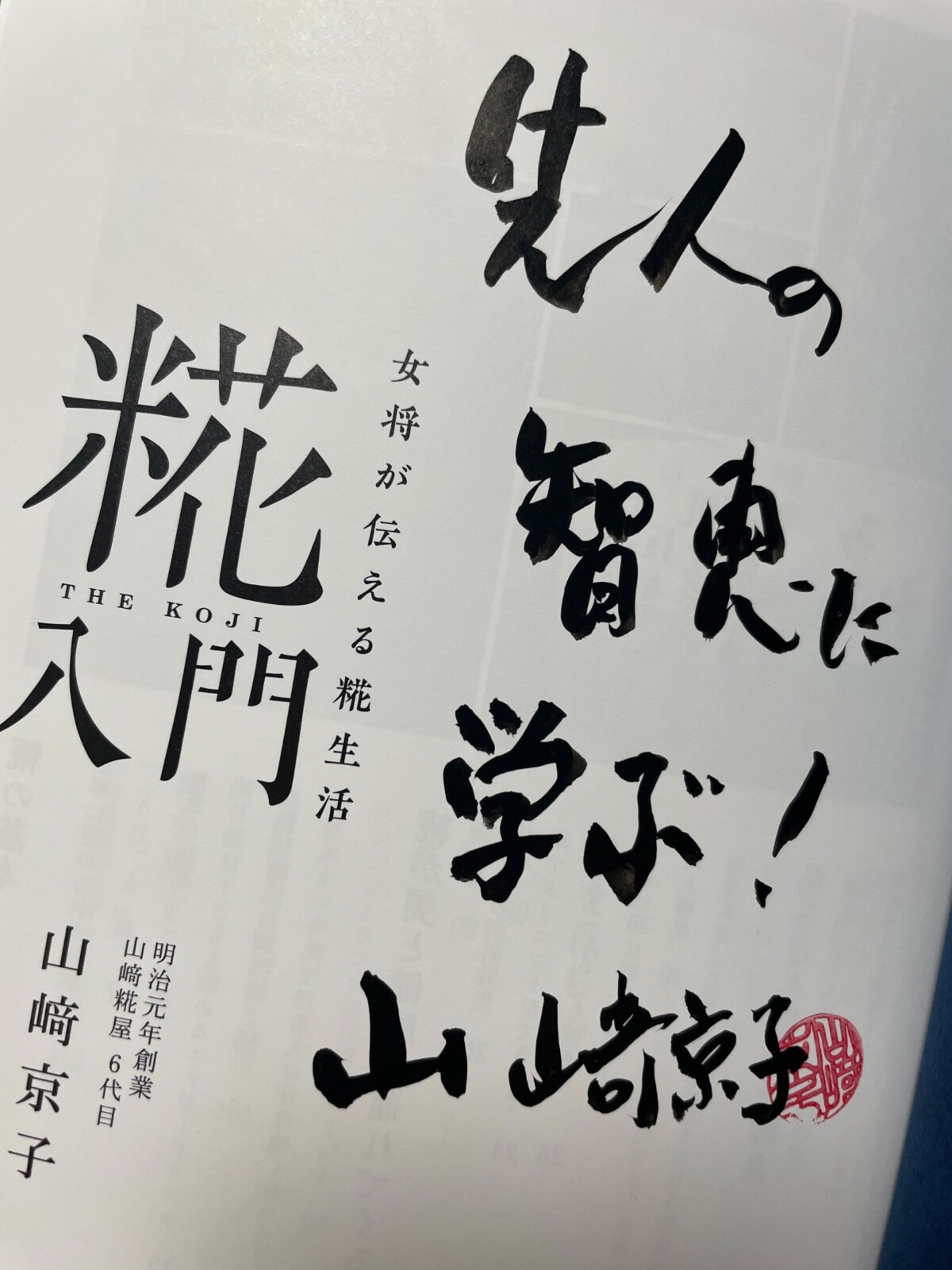

帰る直前、「ぜひ読んでみて」と、山﨑さんの著書『女将が伝える糀生活 糀入門』を一冊いただきました。

本を開いてみると、そこには直筆で書かれた「先人の智恵に学ぶ!」の一言。

山﨑さんのメッセージが込められていました。

「今は終活が忙しいわよ」と笑いながらも、糀が持つ驚きの効果を教え伝えるために毎週のように人前に立つ山﨑さん。

慈愛に満ちたお話の内容には、人生の刺激になる言葉と糀の知恵が詰まっていました。

講演会や津川本店の店頭でも、直接お話を聞いてみてください。

山﨑さんが説く先人の知恵は、私たちの暮らしに役立つものばかりです。