向井さんご兄弟の自己紹介

向井 康太郎(むかい こうたろう)さん(左)

1992年、新潟市生まれです。父が二代目を受け継ぐ、日本茶問屋「有限会社向井園」で、茶師を務めています。焙煎した茶葉を新潟県内のお茶屋さんに卸している傍ら、「うずまき屋」というECショップの日本茶専門店を立ち上げ、日本茶の魅力を広める活動をしています。趣味・特技はビーチテニスです。

向井 拓郎(むかい たくろう)さん(右)

1993年、新潟市生まれです。父や兄の康太郎とともに、向井園とうずまき屋でお茶の仕事をしています。兄とは年子ということもあり、昔から双子のように育てられてきました。僕は小さなころから本や漫画などの読み物が大好きなので、そこから受けたインスピレーションや言葉を商品開発に活かしています。兄と同じくテニスが趣味ですが、おいしいものを食べることも大好きですね。

PROLOGUE

Q:日本茶って知っていますか?

A:もちろん知っていますよ!緑茶でしょ?

Q:日本茶を飲む習慣はありますか?

A:習慣はないけれど、たまにペットボトルで飲みます。苦いからちょっと苦手。

Q:それでは、茶葉から淹れるお茶は飲みますか?

A:まったく飲まないですねぇ。

もし、このようなことを聞かれたら、私だったらこう答えます(汗)。みなさんはいかがでしょうか?

昔、実家では母がご飯の後に、急須でお茶を淹れてくれました。しかし、実家を出てひとり暮らしをし、結婚をして家族ができた今、暮らしの中で茶葉からお茶を淹れるという習慣はなくなってしまいました。

前回ご登場いただいたマスヤ味方店の栗林さんも、かつて家でお茶を淹れて飲む習慣はなかったそうです。しかし、「ここのお茶に出会って、食後に急須でお茶を淹れる習慣ができたんですよ。苦みがなくて、ものすごくおいしくて!ぜひ、飲んでみてください」とご紹介してくださったのが、日本茶専門店のうずまき屋さん。

日本茶専門店と言えども店舗はなく、インターネットのショッピングサイトが主な販売場所。取材に伺ったのは、新潟市江南区にある工房でした。

うずまき屋は、新潟市江南区で日本茶問屋を営む有限会社向井園から生まれた、日本茶専門店。家業に入り、現在中心となって業務を行う向井さんご兄弟が新たに立ち上げられました。

うずまき屋で扱っているお茶のこと、向井園のこと、ご兄弟の思いについて伺ってきました。すみません、日本茶を飲む習慣がない私に、日本茶の魅力も教えてくださ~い!

(ちなみにわたくし、日本茶=緑茶だと思っていましたが、緑茶もウーロン茶も紅茶も、日本の茶の木から採れた葉はすべて日本茶で、製茶の方法により変わるそうですよ。知らなかった……!)

INTERVIEW

まちのお茶屋さんのお茶をつくる「向井園」

「まずは、お茶を淹れますね」。

兄の康太郎さんがそう言うと、手慣れた美しい所作でお茶を淹れてくださいました。見慣れない円盤型の宝瓶(ほうひん)急須に、燕市の会社が製造している金属茶こし。その素敵な道具からも、すでに新たなお茶の世界に触れた気分に。

「どうぞ、お召し上がりください」。

湯呑みを口に運ぶと、爽やかなお茶の香りが鼻を通りました。そして、ゴクリ……これはなんという深い味わいでしょうか。感じるのは、苦みや渋みではなく、茶の旨み。

緑茶ってこんなにおいしいんですか?!と、思わず驚いてしまいました。自分が知っているお茶の味じゃないんですよ。

「お茶は淹れ方次第でだいぶ味が変わるんです。僕たちは、5gの茶葉に対して80度のお湯100mlを入れて、1分待ってくださいとおすすめしています。家庭で飲むときって、沸騰仕立ての100度に近いお湯をそのまま入れてしまうんですよね。そうすると苦みや渋みが出てしまいます。苦みや渋みを抑えたいなら温度を低くして、逆に強調させたいなら温度を高くする。温度・水量・茶葉量・抽出時間の4つをコントロールすることで、自分好みに調整できるんですよ」と教えてくださいました。

さて、美味しいお茶で喉を潤した後は、早速お二人のお話を……

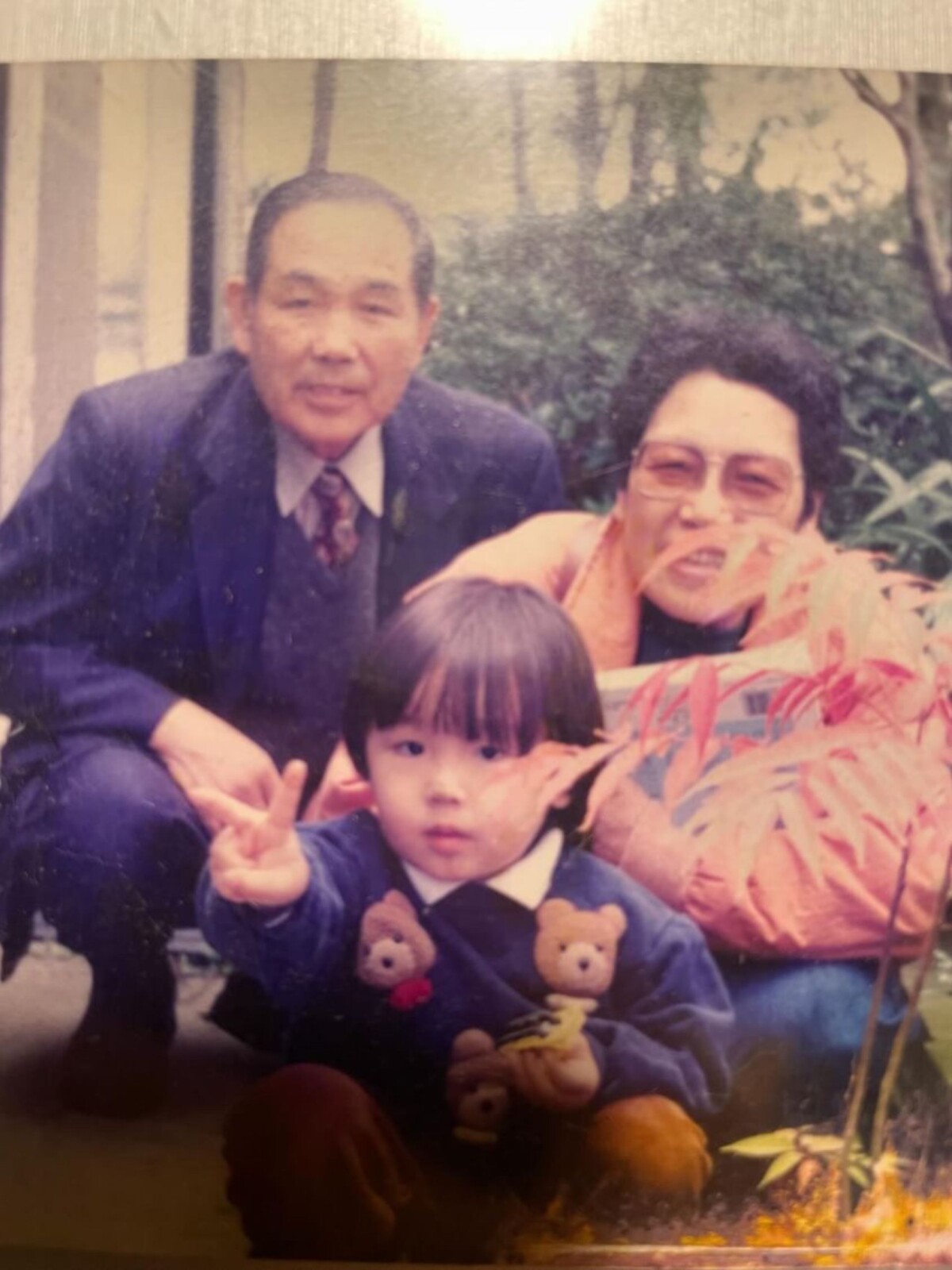

有限会社向井園の創業は1987年。新潟市の製茶会社に勤めていたお祖父様が、自分の会社を作りたいと自宅の一部を改装して起業したのがはじまりだそうです。その後、江南区に工房を移設し今に至ります。

「祖父の仕事姿はあまり記憶にないのですが、今でもお付き合いのある当時のお客様から、祖父の話をよく聞きます。『あの人は本当に人を喜ばせることが好きだった』と。お客様が喜ぶことだったら何でもする、そんな祖父だったそうです」と康太郎さん。

向井園では、全国の茶農家さんから茶葉を仕入れ工房でブレンド・焙煎し、新潟市内のお茶屋さんに卸しています。“茶商”とも呼ばれるそうです。

「僕たちの仕事はただお茶屋さんに製品を届けるのではありません。お茶屋さんそれぞれにお茶の好みってあるんですよ。お茶屋さんのニーズや好みに合わせて、仕入れた茶葉をブレンドしたり焙煎したりして、製品として納めるのが向井園の仕事です。そして、現在は僕が父に代わって茶師をしています」と実際に、茶師の仕事を見せてくださいました。

“茶師”とは、お茶の味を決める人。新茶の季節に1年分の茶葉が全国から届き、その味を確かめ、今年のレシピを作ります。同じ農家さんの茶葉でも、その年によって味わいが微妙に異なるそうです。それを、卸先であるお茶屋さんの好みの味になるよう、昨年のお茶の記憶を頼りに茶葉をブレンドし、何度も試飲しながら今年のお茶のレシピを決めるのが茶師の仕事。これを“合組(ごうぐみ)”と呼ぶそうです。

茶師を担うのは、茶問屋の中でただ一人。味を決める決定権を一人にしているのは、感覚をぶれさせないため。そして、社長であるお父様と拓郎さんがご意見番のような役割で、茶師が作った味を確認していらっしゃるのだとか。

なんて奥深いのでしょう……!お茶屋さんにはニーズや好みがあること、いくつかの茶葉が組み合わさっていること、レシピは茶師の記憶の中にあること、そんな風に作られているとは驚きでした。

自分たちの作りたいお茶を作る「うずまき屋」

お茶屋さんにはお茶屋さんの好きなお茶があるように、自分たちには自分たちの好きなお茶がある。自分たちが美味しいと思うお茶も作りたい、と立ち上げたのが2018年から始動した日本茶専門店うずまき屋でした。

「最初は、自分たちの好きなお茶を売ってみたいという、ちょっとした好奇心から始まりました。でも、僕たちの根本はお茶問屋であることは変わりません。向井園のお客様であるまちのお茶屋さんたちを大切にしたいので、販売先は基本的にはネットショップで、そして販売価格も相場価格で販売しています。うずまき屋のお客様は県外の方が多いですね」と拓郎さん。

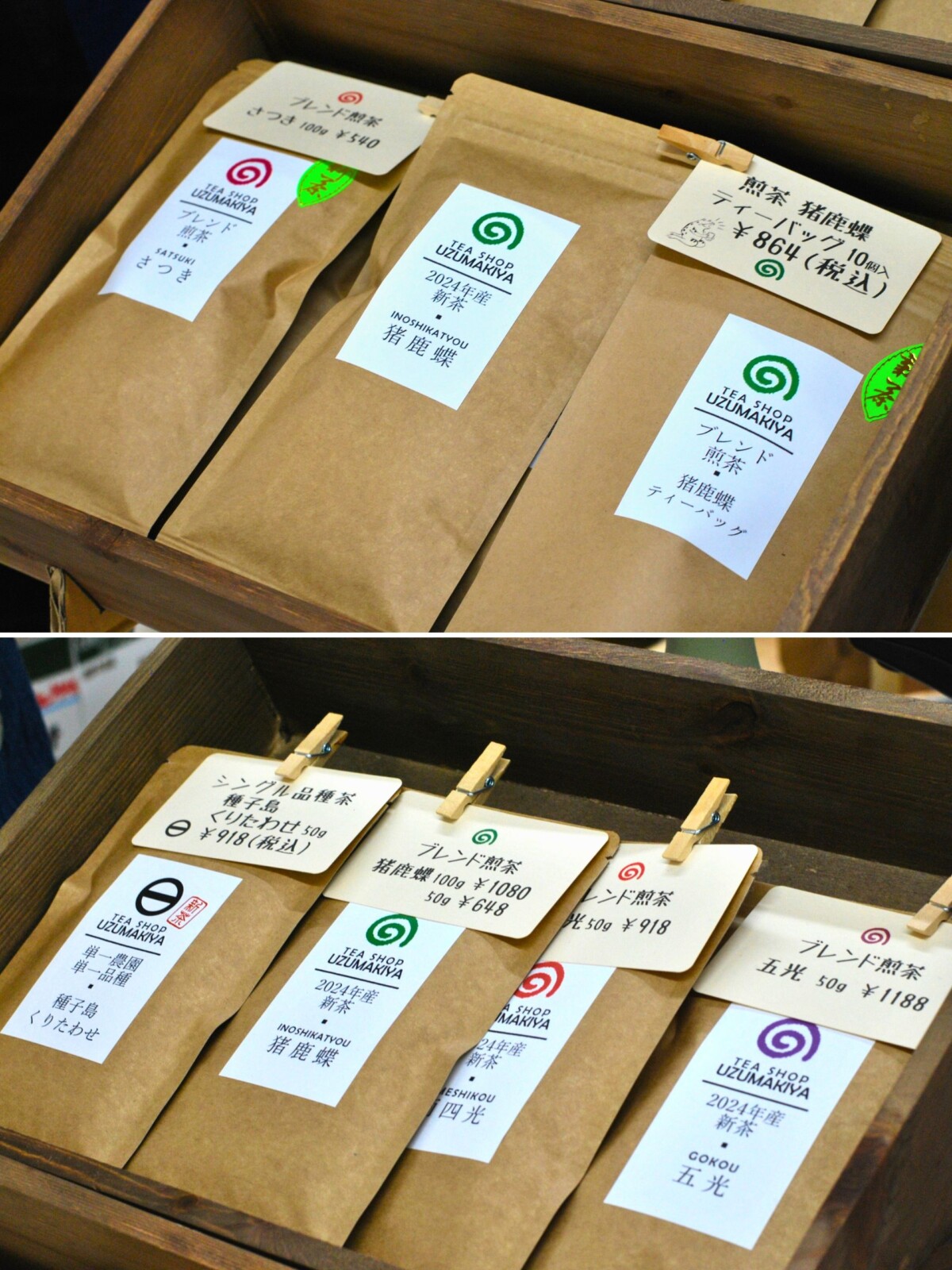

現在うずまき屋で販売しているお茶は、基本ブレンドが3種類、その他テーマからイメージして作ったものや、特定のお菓子に合うものなど、遊び心を取り入れたお茶も数種類あります。

「猪鹿蝶(いのしかちょう)」「五光(ごこう)」「雨四光(あめしこう)」……うずまき屋のお茶についている名前、なんとも素敵ですね!これらの名前は花札からとっているのだとか。デザインは全て拓郎さんがご担当されているそうです。

「このネットショップを始めた2018年頃から、自分たちとお取引のあるまちのお茶屋さんや茶農家さんたちが、高齢化を理由に廃業されていくことが増えてきたんですよ。そんな現実を目の当たりにした時に、『自分たちで、日本茶業界が抱えるこの現状をなんとかしていかなくちゃいけないよね』と話し合ったんです。それで、自分たちの周りから少しずつ、日本茶の魅力を広められるような活動も始めていきました」と拓郎さん。

新潟市中央区にある鳥屋野潟公園内で開催されている「潟マルシェ」に出店して試飲販売をしたり、キッチンカーでうずまき屋のお茶を使ったドリンクを販売したり、直接お客様と対面して、お茶の魅力やおいしい淹れ方を話せるような機会を積極的に作っていったそうです。

ちょうど、この取材後の週末には、マスヤ味方店で新茶の試飲販売会を行っていました!

「お茶って暮らしの中で身近すぎるからこそ、もう一度価値を見出す必要があると思うんです。飲食店などで無料で飲めるのが当たり前ではなく、ちゃんとお金を払って飲むものとして価値を上げていかないと、日本茶業界自体が低迷していく一方になってしまいます。飲料市場の中で日本茶離れが進んでいて、おいしいお茶を作っていた方が作替えや高齢化などで、この業界からいなくなってしまうことが本当に悲しいんですよ。改めて、業界自体を盛り上げていくためにも、我々茶商ががんばらないと、と思っています」。

お二人の情熱はこの地域を超えて、業界全体へと広がっています。

EPILOGUE

「おいしい」という喜びの輪をつないでいくために

日本茶問屋の家に生まれたご兄弟。お二人とも大学を卒業後すぐに家業に入り、まっすぐな思いでこの仕事に向き合っていらっしゃいます。その原動力はどこから来ているのでしょうか?

「子供の頃から、僕たち兄弟もよくこの工房に遊びに来ていました。2階の休憩所には、当然ながら茶器が置いてあって、始業前や昼食後にお茶を飲む習慣がありました。あるとき祖父から『こうちゃん、ちょっとお茶を淹れてもらえるか?』と言われて淹れたお茶を、『おいしいなぁ~!!』と家族みんなが喜んで飲んでくれたんです。その時の嬉しさがずっと心に残っているんですよ。急須ってお茶をシェアする道具なので、みんなで楽しめて、みんなでお茶を通じてつながれるような、そんな力もあると思っています」。

康太郎さんのそのようなご経験から、「こどものためのお茶淹れ教室」を過去に開催。今後は定期的に開催していきたいと現在計画中なんだそうです。ぜひ、うちの子も参加させたい~!

その他にも、日本茶の魅力を広めるために、挑戦したいことがあるそうです。

「新潟米のコシヒカリを使ったオリジナルの玄米茶の開発や、新潟の地ビールメーカーさんとコラボして、ビールの製造段階で茶葉を使用するなど、新たなことにも挑戦していきたいと思っています。飲み物としてだけでなく、原料としての日本茶の可能性をどこまで広げられるか、色々試してみたいですね」。

また、挑戦と同時に守っていきたいものがあると、拓郎さんが話してくださいました。

「まちのお茶屋さんの存在も守っていきたいんですよ。お茶屋さんそれぞれに好みがあるということは、その店のお茶が好きで、もう何十年も飲んでいるというお客様もいらっしゃいます。そしてそこには、店主さんとお客様との日常会話があったり、信頼があったりするわけで。買い物は、スーパーやインターネットでもできますが、顔を合わせた人と人とのつながりも大事にしていきたいです。そのために、茶農家・茶商・お茶屋がうまく手を取り合っていけたらいいですね。

僕たちは、日本茶を飲んで『おいしい!』と喜んでくれる人たちがいる限り、これを絶やしたくありません。そして、魅力を広め日本茶のファンを一人でも増やすために、これからも兄弟で力を合わせながら頑張っていきたいですね」とまっすぐな眼差しで語っていただきました。

お二人が大切にしたいのは、日本の茶文化、そしてお茶を通した人と人とのつながり。昔ながらに受け継いできたものを守りながら、魅力を広めるための新たな挑戦へ。若き兄弟の今後に、目が離せません。

取材後……わたくし、すっかり緑茶の魅力にハマってしまいました(笑)。

特に今の時期、水出しがいいんですよ~!お茶パックに茶葉を入れて、ポットにポトン。お水を入れて冷蔵庫で冷やすだけ。苦みや渋みがなく、お茶の旨みがスッキリ味わえて、おいしいんです。緑茶独特の香りと味わいの爽やかさが、クセになるんですよ。驚くことに、今まで緑茶は苦いと嫌がっていた子どもたちも、ゴクゴク飲むようになったんです!

「緑茶は苦い、渋い」そう思って遠ざかっていた方、ぜひ今一度、暮らしの中に取り入れてみませんか?