野内 隆裕 (のうち たかひろ)さんの自己紹介

まちあるきグループ路地連新潟として、2007年より新潟市と「新潟の町・小路めぐり」地図&案内板の制作に携わる。また、日和山委員会のメンバーとして、2008年より新潟市と

「みなとまち新潟・進化する日和山物語」プロジェクトに参加。これらの活動で2013年・2014年グッドデザイン賞を受賞。

2016年 まちづくり功労者 国土交通大臣表彰受賞

2016年 NHKブラタモリ新潟 案内人

2018年 第2回ニイガタ安吾賞 受賞

TeNY久保田さんからご紹介いただいた「まち歩きの達人、野内さん」。夏の終わり、新潟市中央区「みなとぴあ」で待ち合わせ。朝9時20分に必ず来るように言われて行ってみると、ちょうど佐渡汽船の出航時間でした。

船尾を軸にゆっくりと180度回転し、船首を河口へ向ける佐渡行きのカーフェリー。甲板には多くのお客さんと、それと同じくらいの数のカモメたち(あのカモメたちは佐渡まで付いて行く気なんだろうか…)。

「これをね、見て欲しいんですよ。みなとまちでしょう?新潟。そして手を振る。ほら、振って!」

と、野内さん。挨拶もままならぬまま、船に向かい手を振る。

「船の脇のお客さんに無視されても気にしない!船尾です。船尾の甲板に出ているお客さんはアツイ人が多いから、必ず振り返してくれますよ。…ほら!」

ほんとだ!振り返してくれた!

知らない人に手を振るなんて、何年ぶりだろう。そして、なんてうれしいの。見ず知らずの人に手を振り、振り返される、ただそれだけなのに。

「みなとまちの風情ですよね。見ず知らずの人であっても、旅立つ人に手を振り、それに応える。この辺りの小学校の修学旅行は佐渡なので、保護者たちはここから手を振って見送るんですよ」

朝9時20分の約束は、私にこの体験をさせるための野内さんの作戦でした。誰かを案内する時には必ずここを待ち合わせ場所に指定し、午前なら9時20分、午後なら12時20分のカーフェリー出航時間に合わせるそう。もちろん今回と同じく、その種明かしはここに集合してからのお楽しみ。(この人、絶対モテる人だ…)

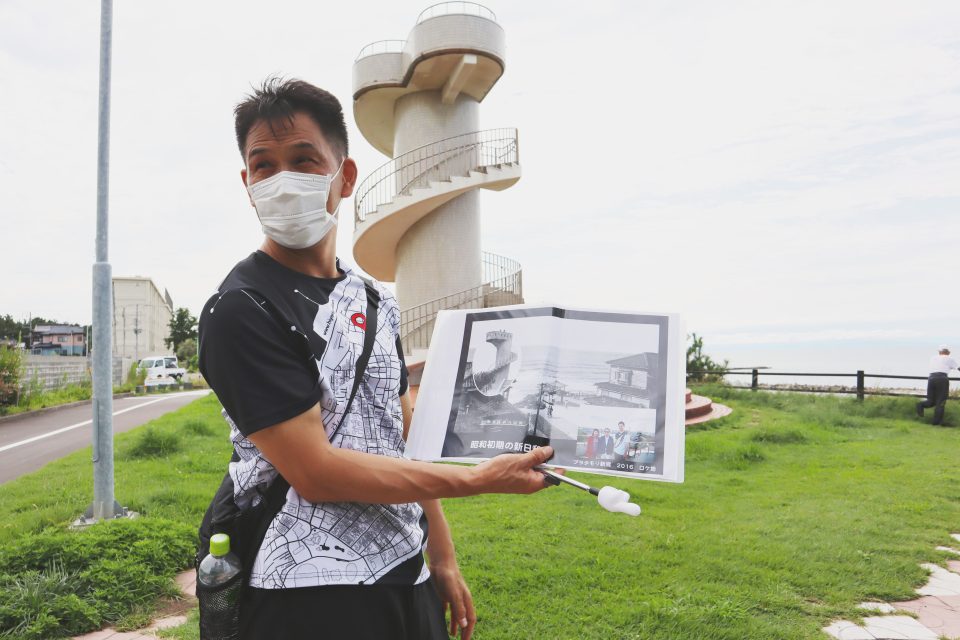

今回のごっつぉLIFEナビゲーターは、こちらの野内隆裕(のうちたかひろ)さん。好きで始めた、地元新潟エリアのまち歩きや案内、そしてそのためのマップ作りが新潟市の目に留まり、市が協力する…という形で、まち歩きルートの開発とパンフレット・案内板制作などの環境整備に関わった人物。2016年にはあの『ブラタモリ』にも出演し、タモリさんを案内した方。今日はこの方と一緒に「新潟砂丘ってどこ!?」という謎に迫ってみたいと思います。

「…え?新潟にも砂丘があるの?鳥取じゃなくて?」…と思ったそこのあなた。あるんです、新潟にも砂丘が。しかも日本最大級の巨大砂丘なんですって。でもね、そんなもの、見たことがない。えぇ、新潟に住んで14年、私一度も見たことがないのです。それを今日は実際に登って確かめることができるというので、張り切ってやってまいりました。

みなとぴあで正体が分かる「新潟砂丘」

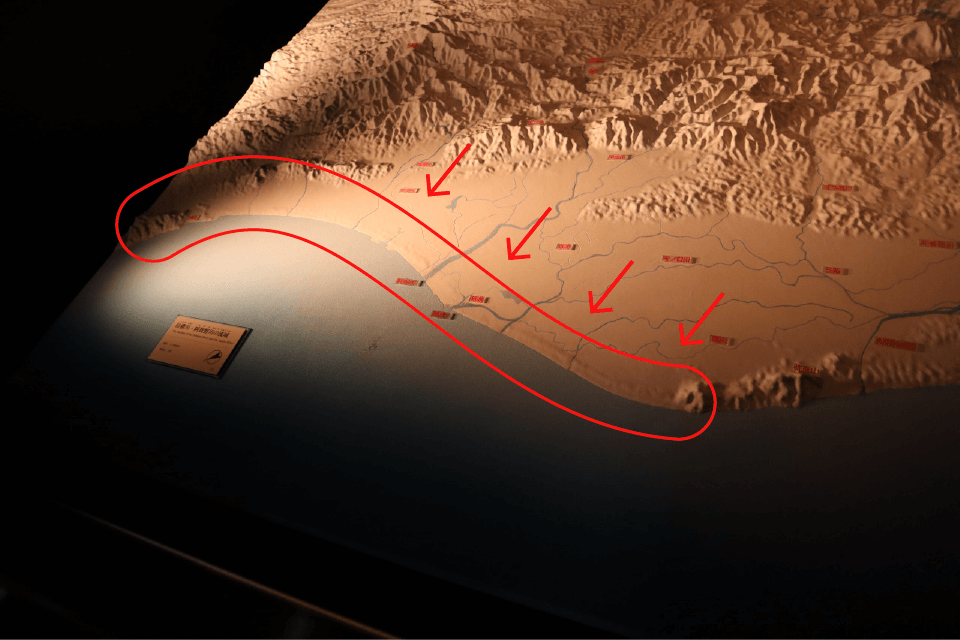

「みなとぴあ」は新潟市歴史博物館の愛称。ここで新潟市の歴史を知ることができます。野内さんと一緒に入館して約1分。早々に新潟砂丘の正体を知ることに。映像が流れる薄暗い一角の、大きな新潟市のジオラマ展示の前で、

「よーく見てください。この海岸線沿いにうっすらと盛り上がっているところがあるでしょう?これが、新潟砂丘です」

ほんとだ!!うっすらと盛り上がっている!!

これが新潟砂丘!?

「南は角田山の麓から、北は村上まで、全長約70㎞の日本最大級の砂丘なんです」

こんなに身近にあったのか、新潟砂丘。全く気付かなかったよ…。

それもそのはず、今はこのほとんどがコンクリートに覆われて住宅地になっている、もしくは防風林が植えられていたり畑になっていたりして、「砂丘」と言われてイメージする、あの砂の山は見ることができないのです。

「昔から新潟の人は砂丘の上で暮らしてきました。この海岸線だけでなく、内陸にかけていくつもの小さな砂丘があったんですよ。今も地名にその名残があります。紫竹山・米山・姥ケ山…ね?山が付く地名が多いでしょう?それ、全部砂丘です」

へーーー!知らなかったー!

新潟市内の「山」が付く地名は砂丘!

海岸線沿い、そしてその内陸にいくつもの砂丘ができるのは、こういう仕組み。

- 信濃川と阿賀野川という大河が大量の砂を河口に運んでくる。

- 河口にたまった砂が波で押し戻される。

- 押し戻された先に砂の山=砂丘ができる。

これと同時に海岸線の位置も時代を追うごとに変わっていくので(今の新潟県内のほとんどは、約200万年前は海でした)、海岸線から内側にいくつもの砂丘が作られていくことになるのです。このあたり、もっと詳しく知りたい方は「みなとぴあ」へ。野内さん曰く「新潟に来たら、まずみなとぴあに来て欲しい。新潟の歴史・成り立ちが上手くまとめられている博物館です。ここに来て、概要を知ってもらい、実際に歩いて確かめる。博物館で解説されていることが、実際に歩いて確かめられるってすごいことなんですよ。歴史的なものがたくさん残ってるってことですからね」と。

新潟砂丘、実際に登ってみる

さて、ここからは実際に登ってみます、新潟砂丘。

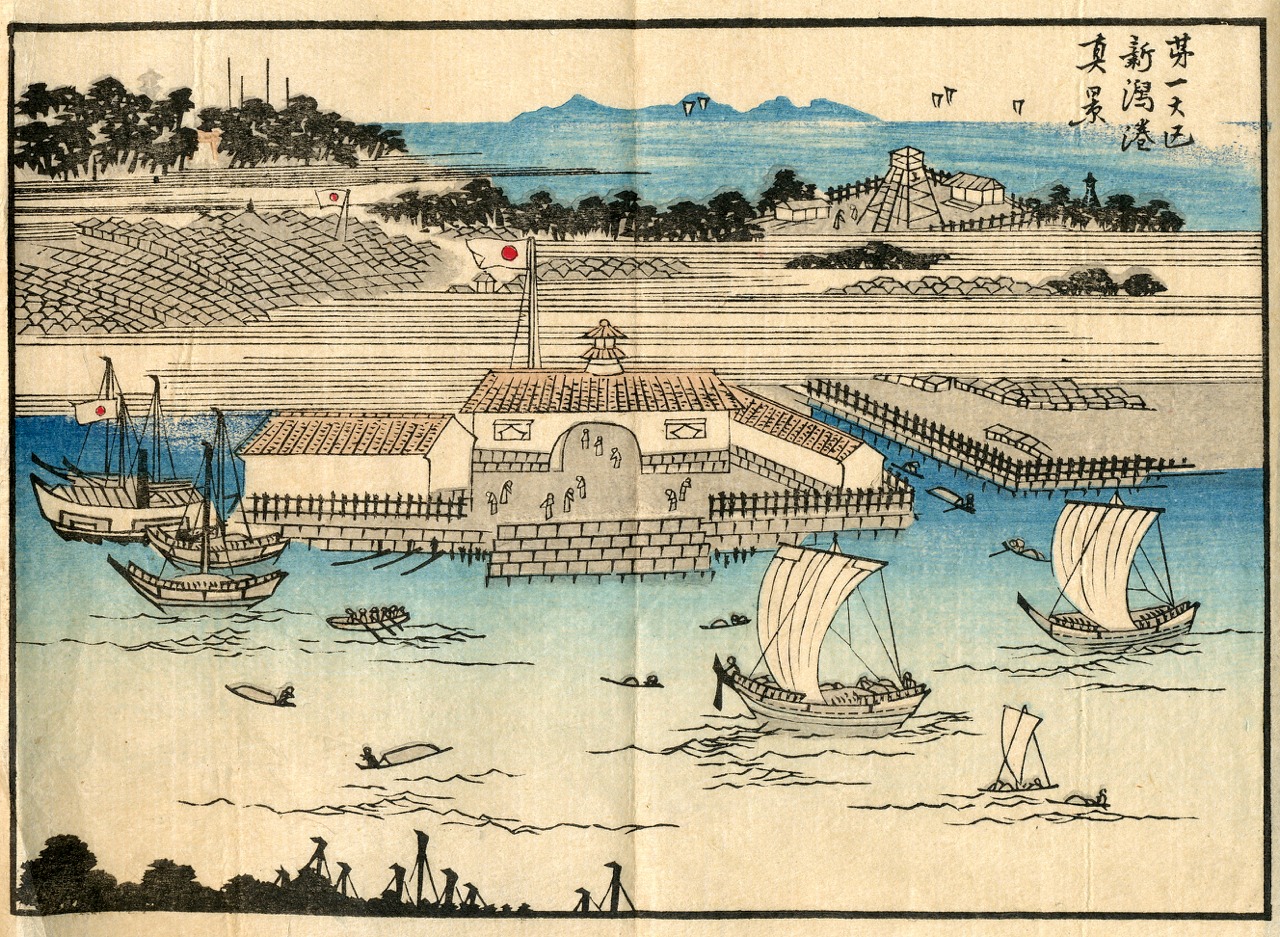

みなとぴあを出てすぐ左手に見えてくるのは、赤茶と白のコントラストが印象的な建物と水辺。明治時代、港に入ってきた船を迎えた「旧新潟税関庁舎」と、その目の前に広がっていた新潟港を再現したエリアです。大きな船はここで一旦荷を下ろし、小舟に乗せかえて、堀を通って新潟市街地へと積み荷を運んだそうです。

この旧新潟税関庁舎は明治2年に完成した建物で、昭和41年までの約100年間、税関業務に使用されていたものです。移築ではなく、それがそのまま、同じ場所に建っている。幕末に鎖国を解いて開港した「開港五港(函館・新潟・神奈川・兵庫・長崎)」の中で、新潟には貴重な当時の税関の建物が残っています。

「この辺に住んでいる僕らは当たり前すぎて、なんとも思ってなかったんだけど、すごいことだよね?」

と野内さん。えぇ、本当に。

「では、我々もかつての新潟の玄関口から、まちなかを通って、新潟砂丘登山へと向かいましょう!」

新潟の「下町(しもまち)」は

航海の安全を願う町!?

今回野内さんが案内してくださったのは、「日和山(ひよりやま)登山コース」というまち歩きコース。新潟の「下町(しもまち)」と呼ばれるエリアを通って、この辺りの砂丘の頂上「日和山」を目指します。

この「下町(しもまち)」という呼び方、時に「しもの方」とも呼ばれるのですが、私が初めてこの言葉を聞いた時、ギョッとした覚えがあります。

「あぁ、それ、“しもの方”でしょ?」

…え、この人、急に何を言い出したの?と。新潟の人にとっては当たり前のように使われる言葉で、正式な地名ではないものの、現在の新潟市の中心部「新潟島エリア」という大きなくくりの中で、白山神社の方を「上(かみ)」と呼び、その反対側、信濃川河口方面を「下(しも)」と呼ぶのです。なので、みなとぴあを出て信濃川河口へ向かうこの辺りは「下町(しもまち)」と呼ばれているエリアです。決して「下町(したまち)」とは読みませんのでご注意を。

この下町(しもまち)は、信濃川が運んできた土砂でできた新しい土地。港にも近く、江戸時代初期に最新の都市計画に基づき堀を巡らせた市街地にもほど近いこの地には、水産業に関わる人を中心に多くの人が住んでいました。そのため、江戸時代から残る神社仏閣が多くあるのも特徴。それも皆、航海の安全を願ったり、はたまた海が荒れるようにと願ったり(海が荒れると船が出ていけない=人が留まる=商売繁盛)と、海にまつわるものばかり。野内さん曰く、これも「みなとまちの共通点」だそうで、日本各地のみなとまちにも同じような風習が残っているそうです。この辺り、本当はもっとたくさんご案内くださったのですが、割愛いたします!!野内さんごめんなさい!!写真と共に少しだけご紹介しますね。

湊稲荷神社の「願掛け高麗犬」

湊稲荷神社の「願掛け高麗犬」。「奉納」の文字の上の辺りからクルクルと高麗犬が回ります。その昔、船乗りたちの足止めを願った町の女性たちが、出航の逆風となる「西風」が吹くように高麗犬を西に向けたと言われています。みんなが回すので軸の部分が壊れ、これは2代目。初代は御社の中に安置されており、

「私が小学生の頃はこれを回していましたよ。江戸時代に作られた貴重な高麗犬を、クルクルと」

と野内さん。

寄合町の金刀比羅神社の「足止め狛犬」

寄合町の金刀比羅神社の「足止め狛犬」。こちらも先ほどの高麗犬と同じく、船が出て行かないように「足止め」を願い、麻ひもを狛犬に結ぶ風習が伝わるもの。今でも「禁酒や禁煙などの止めたいこと、止めさせたいことがある人」や、「お客さんの足止め=離れていかないようにと、商売繁盛を願う人」、「相手の心が離れていかないようにと、縁結びを願う人」などの願いを一身に受けています。麻ひもは境内で購入できます。

「さっきの願掛け高麗犬といい、この狛犬といい、人の欲望って、すごいですよねぇ…」

と野内さん。

えぇ、ちょっと写真撮るの、躊躇しましたもん。何か写っちゃうんじゃないかと思って…。

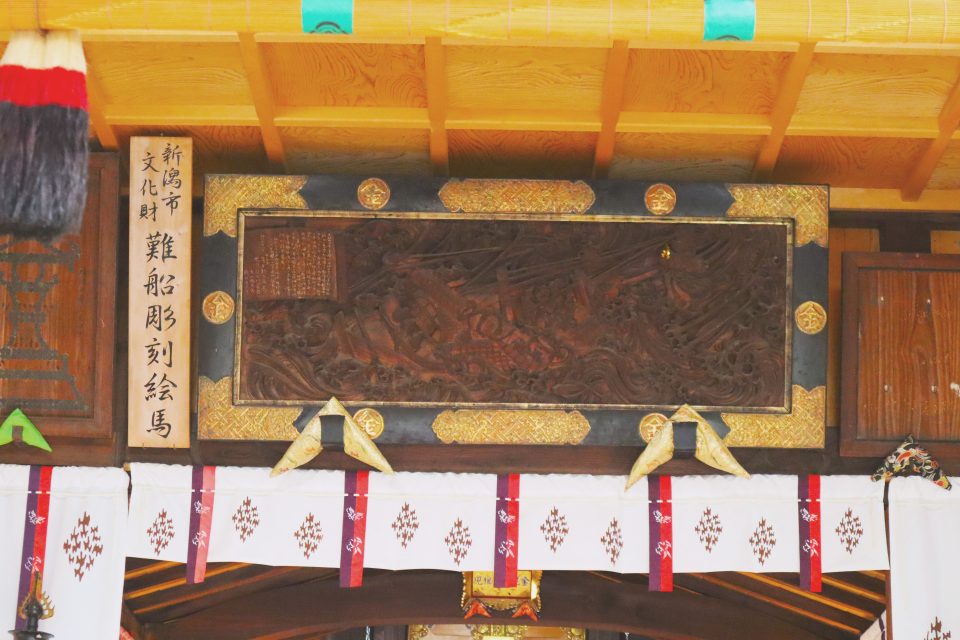

寄合町の金刀比羅神社の「難船彫刻絵馬」

グルグル巻きの狛犬さんがいる神社の社殿内に掲げられている、巨大絵馬。江戸時代後期の文政4(1821)年、大阪から新潟へ向かう途中に難破しそうになった北前船「白山丸」。その時、金刀比羅大権現が突如現れ、船を救ったと言います。これに感謝した白山丸の船主、鈴木彌五左エ門(やござえもん)がこの神社を建立し、奉納したのがこの絵馬です。

ここでもう1つ注目していただきたいのが、冒頭に紹介した「野内さん監修のもと制作された、新潟市のまち歩きパンフレット」。

こちらのこの模写、野内さん作なんです。

「実際に見ても、暗くて分かりにくいかなーっと思って」

と笑う野内さん。あなた、何者ですか…。これを模写するって相当根気が要りますよ…。

気が付くと新潟砂丘に登っていた

そうこうしているうちに、気付けは歩き始めて小一時間経っていました。

あれ…?坂道…登ってる?

「気付きましたね。これが新潟砂丘の入り口です」

そう言って野内さんが案内してくださったのは、願隨寺(がんずいじ)というお寺。このお寺の境内には松の木が植えられています。

「これが実際にこの時代の松かどうかは分からないのですが、ここ願隨寺はこの地図にも載っており、その後ろに砂丘があり、“防砂林として松の木を植えた“との記録が残っています。なので、ここ願隨寺が砂丘のキワにあることがわかりますね」

確かに、気のせいか少し砂っぽいような…。お墓の下の地面も土ではなく砂でした。そしてお墓も段々畑のようになっていて、その向こうの住宅地の1階は、今私が立っているところよりも高い。お寺の脇を抜けてしばらく行くと、さらに急な坂になりました。

そうなんです私たち、気が付くと新潟砂丘に登っていました。

新潟砂丘の頂上は、

急に見えてくるアレが目印

先ほど「下町(しもまち)」という言葉を初めて聞いた時にギョッとしたというお話をしましたが、同じく私が新潟に来て、たまらなく不思議だったのは、「海へ行こう!」と言って出掛けると、なぜか必ず坂を上ること。

「え?海へ行くんでしょう?なんで坂上ってんの?」と夫に聞きました。

新潟出身の夫は「え?普通そうでしょ?」。

私「え…?普通、海って平らなところから海になるんだよ。浜でしょう?海のそばにあるのは!」と、ひたすら話は平行線。諦めました。

そうです。今なら分かります。これが新潟砂丘です。

私がいつも海へ行く時に上っていた坂。あれは全て新潟砂丘だったのです。

ほどなくして、こちらも見えてきました。坂の先には…

海だぁーーーーーー!!!

新潟砂丘、登頂成功ーーー!!!

新潟砂丘登山のゴールは「日和山展望台」?

まち歩きの達人野内さんと、みなとぴあを出発して2時間弱、海が見えたところで新潟砂丘登山成功。その後もっとよく景色が見える場所へ…と野内さんが案内してくれたのは「日和山展望台」でした。

野内さんの後ろに立っているのが日和山展望台。元々「日和山(ひよりやま)」とは、展望の良い山の上から日和=天候を見る場所。古くからみなとまちとして栄えたまちには必ずあり、船の出入港に欠かせない天気の確認をここで行っていました。一方で“景色の良い観光名所”ともなり、このような展望台や茶屋も開かれていたと言います。

展望台に上がると、西側には佐渡や粟島が見える日本海が、東側には新潟の町が一望できました。

こうやって見ると、新潟のまちって、ほんとに海のそばなんですね。でも、写真で見るとよく分かる通り、真ん中に砂丘の山頂付近(防風林として木が植えてある)があるから、まちから海が全く見えないんです。

また、新潟のまち自体も砂丘の上にあるから、地面もデコボコしています。日和山展望台から東を見ると、平らだと思っていた新潟のまちが、ずいぶんと立体的で驚きました。

「実はここ“新日和山”なんです。江戸時代には今立っている砂丘はまだ存在しなくて、ここも海だったんです。だから日和を見るための日和山は、もっと内陸にあった。そこが新潟の元祖日和山で、“新日和山”に対して“旧日和山”と呼ばれた時代もありました。ゴールはそこです」

新潟の日和山は、地図にも載っていない荒れ放題の丘だった

日和山展望台を降りて徒歩3分、坂を下ると「日和山」の麓に辿り着きます。木々の向こうには、山頂にお社のようなものが見えます。また左側には、どことなく船をイメージさせるようなオシャレな建物が。

「あ、これ、うちね」

「え?うち?」

そうです、野内さんはこの「日和山」が好きすぎて、自分で土地を購入し、カフェ兼私設資料館を建ててしまったのです。

野内さんがここまで日和山を好きになったのは、ここが「みなとまち新潟」の歴史を残す重要な場所だと気付いたから。上記の江戸時代の資料にも描かれているのが、この「日和山」です。北前船が寄港し、みなとまちとして大いに栄えた時代に存在したこの日和山こそ、後世に残すべき新潟の歴史遺産だと強く思っていたのです。野内さんがこの日和山の麓の土地を購入したことも1つのきっかけとなり、2009年に地域住民・新潟大学・新潟市が協力して、日和山全体の改修工事に着手。…と同時に、野内さんが買ったこの土地には私設資料館兼カフェ「日和山五合目」オープンの準備を進め、江戸時代の日和山にもあった「麓の茶屋」を復活させました。(※2022年10月現在カフェはお休み中です)

「昔は地図にも載っていない、荒れ果てた丘だったからね。今はしっかりと地図にも載って、観光名所の1つとしても認知され始めてうれしく思っています」

と野内さん。

山頂からの眺めを考えて、木々の剪定も自ら行っている野内さん。新潟の「日和山」は、新潟のみなとまちとしての歴史を今に残す重要な場所であると共に、野内さんの新潟愛がたくさん詰まった場所でした。

新潟砂丘登山・新潟歴史散策のススメ

みなとぴあからここまで約2時間。野内さんは飽きさせずにテキパキと案内されるのがポリシーだそうで、野内さんのペースについて行くと1時間30分くらいですが、ゆっくりのんびりと、案内表示などを読みながら歩くなら、2時間はみておいた方が良さそうです。野内さん監修の新潟の歴史がギュッと詰まったまち歩きパンフレットは、みなとぴあ窓口で「まち歩きの地図をください」と言えば無料でもらえます。このパンフレットと連動して、各所にはこのような案内板がありますので、まち歩きの目印は完璧!

もし、ガイドさんと一緒に歩きたい場合は、「新潟シティガイド」へ依頼すると、1人ワンコイン(500円)でいつでも案内してくださいます。また、野内さんが代表を務めてらっしゃる、まちあるきグループ「路地連新潟」も不定期にまちあるきを開催しているそうですので、「路地連新潟Facebook」のイベントページで確認してみてください。今回ご案内いただいて、子どもの自由研究にも良さそうだなと思いました。みなとぴあで学んだ後、実際に歩いて確かめる。学んだことが身に付く、一番効率的な学習方法ですもんね!(子どもが幕末あたりまで歴史を勉強した頃にちょうどいいかも…)