佐藤 晃一 (さとう こういち)さんの自己紹介

加茂市で生まれ育ちました。高校卒業後は東京でホテルマンとして5年間働き、25歳で加茂に戻り、祖父の代から始めた「日本料理 きふね」と「海鮮御食事処 鴨川」を経営しています。最近は地域の活性化や街づくりにも関わっています。モットーは「自分自身が楽しむこと」。地元の仲間たちとお酒を飲みに出かけるのが、至福のひとときです。

PROLOGUE

新潟県のほぼ中央に位置する加茂市。

「加茂」という名称は京都の賀茂神社に由来するといわれ、三方を山に囲まれ、街の中央に加茂川が流れる風景が京都の街の風情を感じさせることから「北陸の小京都」とも呼ばれています。

春先になると加茂川に掲げられる鯉のぼり、雪椿やかわいいリスが出迎える加茂山公園など観光スポットが点在する加茂ですが、特徴的なのが約1kmに渡って軒を連ねる長〜〜い商店街!

JR加茂駅から東に向かって、駅前、穀町、本町、仲町、上町、五番町、新町、若宮町の8つの商店街が続いています。

商店街を歩いてみると、食堂や酒屋、精肉店、電機屋、お菓子屋、化粧品に呉服、糸屋などの昔ながらのお店に加えて、以前、ごっつぉLIFEに登場いただいた小栁雄一郎さんが手がけるボーダーカットソーメーカー「G.F.G.S」、おしゃれなカフェやアイスクリームショップなど、多様な店舗が目白押し!

新旧の魅力が共存する街並みは、そぞろ歩きを楽しむのにもちょうどいいんです。

とはいえ、商店街というと、全国的にみると後継者がいない、住民が減っているという理由からシャッター商店街になってしまう地域も多いと聞きますが、加茂の商店街は全くそんな気配を感じさせません。むしろ年々活気づいているような!?と私は感じています。

そんな魅力に満ちた加茂の商店街のにぎわいを創出している方々の中の一人が、今回ご紹介する佐藤晃一さん。

もとは飲食業を中心に展開していた佐藤さんが、どのように街づくりに関わっていったのか、活気ある街づくりの秘訣や地域への思いを尋ねてきました。

INTERVIEW

加茂で自分が楽しく、幸せな人生を送るために

佐藤さんは加茂生まれ、加茂育ち。

地元で長年愛され続ける「日本料理 きふね(以下、きふね)」と「海鮮御食事処 鴨川(以下、鴨川)」を経営する傍ら、商店街や街づくりに関わる事業に数多く携わる多才な経営者です。祖父の代から続く家業を三代目として受け継いでいます。

「きふねはもともと農家だった僕の祖父が、青海神社の門前で観光客向けに始めたお店です。店の向かいには40年ほど前まで市役所があって、きふねの開店の3年後に鴨川を開いたと聞いています。高度成長期の宴会需要に応える形だったんでしょうね」。

現在、「きふね」は晃一さんの弟で、懐石料理の老舗「大阪高麗橋 吉兆本店」やフランス料理を学んだ康夫さんが料理長を務めています。

佐藤さんは会社全般の経営に注力しつつも、時に「鴨川」の厨房に入ったりと、大忙しの毎日を送っているそうです。

「今でこそ充実した毎日ですが、25歳で加茂に帰ってきた時、燕三条駅の閑散とした雰囲気がすっげえ寂しいな……これからどんな生活が待っているんだ……と思ったのをよく覚えています(笑)」と振り返る佐藤さん、やや自虐的だったのですね……!

それでも加茂に帰郷後の佐藤さんはくじけることなく、家業を手伝うため、まずは調理師免許を取得。30歳の時には、お店の目の前にある青海神社の神職を務めるために資格を取り、さらには「夜に酒を飲んだ後に行くお店がない」という地元の声に答えて「らーめん亭大國」をオープン。地元の青年会議所の活動などにも参加して、街に関わる機会を広げていきました。

佐藤さん、あっという間に気持ちを切り替えて、加茂での生活を楽しみ始めていたんじゃないですか(笑)。その心境の変化の背景には、どんな思いがあったのでしょうか?

「ずっとこの先も死ぬまで加茂にいるのだから、ここでできるだけ幸せな人生を送って、楽しんでやろうじゃないかと思って(笑)。

加茂って僕世代ぐらいが、三代目になって家業を継いでいるケースが多かったことにも救われました。青年会議所にも入って、加茂の若手のみんなとのつながりが強くなったのも、ちょうどその頃でした」。

商店街で働く人が主役の「加茂本」

地元で同世代のつながりが生まれ、時には一緒にお酒を飲みながら、いろんなことを語り合ったという佐藤さん。いつしか話題は加茂の商店街や将来の話になり、街づくりへの思いが深まっていきました。

その思いが具現化したのが、「加茂本」の制作です。

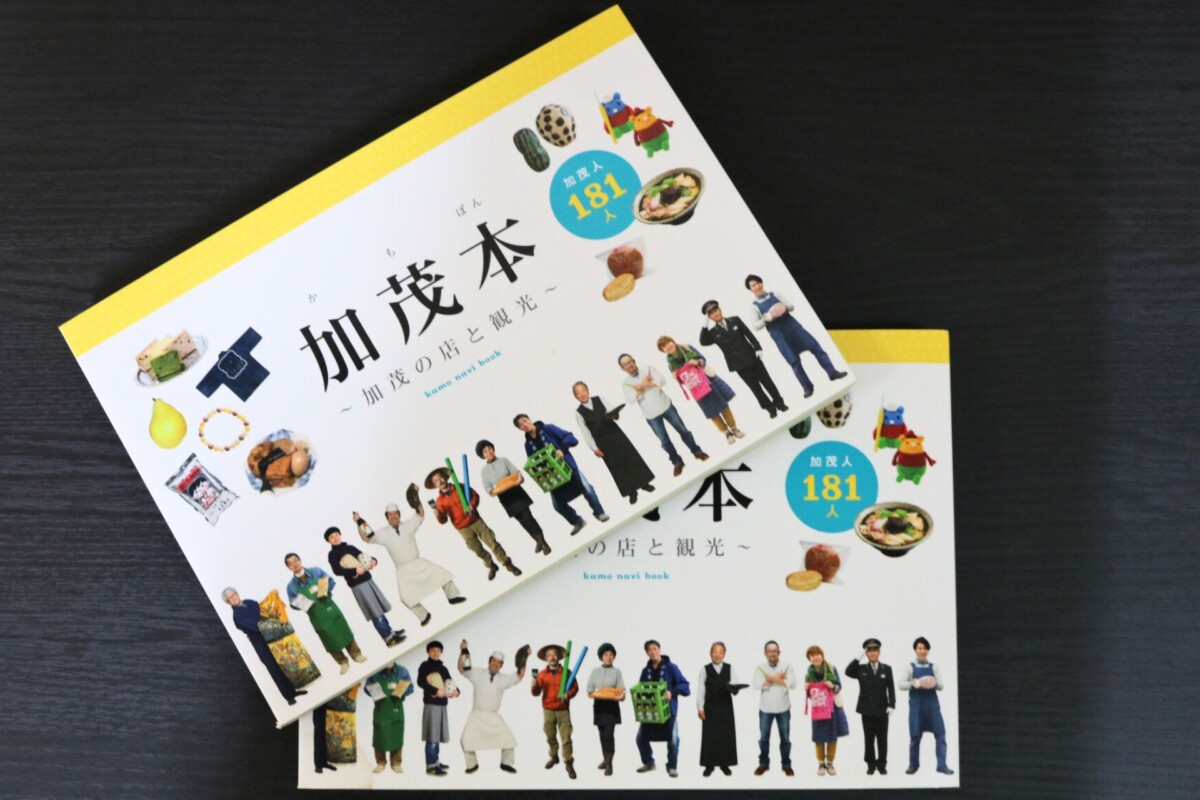

「加茂本」は、商店街でお店を営む人たちにスポットを当てた、独創的なガイドブック。加茂市内の商店街のお店で見かけたことがあるという人もいるかもしれません。

「当時の加茂の商店街は、決して活気に満ちていたわけではありませんでした。ほとんどのお店が、ホームセンターやコンビニでも買えるような日用品や一般的な商品を扱っていたこともあって、何でも手に入る時代だからこそ、それを逆手にとって、「店主が商品」という発想に至りました。

観光促進というよりも、加茂で暮らす人たちにこそ、商店街で働く“人”を知ってもらって、会いに行きたいと思えるような内容にしようと」。

パラパラと「加茂本」をめくってみると、そこには人・人・人!

単なる店舗紹介ではなく、店主の人柄や思い、好きなこと、その人ならではのマニアックな情報が描き出されています。

“人”に迫るという点はごっつぉLIFEも同様ですが、「ちょっとお店を覗きに行ってみようかな」と思わせる親しみあふれる文章と、お店の方々の笑顔がとても素敵なんですよ!

ノウハウもお金もない状態でスタートした本作りは、商店街の同世代の仲間たちはもちろん、出版社や市役所、商工会議所、商店街の各組合、加茂市にある新潟経営大学、ライターやカメラマンなどなど、さまざまな人々の協力が不可欠でした。

「とはいえ全くお金をかけずに本を作るのは無理でしたから、現実的な方法を探して全国商店街振興組合連合会の「にぎわい補助金」を申請して、無事獲得することができたんです。本の製作委員会を有志で立ち上げて、いろんな方々の力を借りながら、1万冊の「加茂本」が誕生しました」。

本に載った商店街の皆さんは喜び、加茂出身で東京に住んでいる方からは「送って欲しい」という声がたくさん届くなど、想像以上の反響があったといいます。

「加茂本」の誕生から9年経った今。

加茂の商店街は昔からあるお店と肩を並べるように、若い世代が営むお店が少しずつ増え、

他の市町村から視察が訪れるようにもなりました。

佐藤さんたちが「加茂本」にかけた街づくりへの思いが、お店の人々には商売への自信に、地元の人々にとっては商店街の価値を再認識するきっかけにもなったのです。

「加茂美人の湯」の復活までの道のり

「加茂本」の発売から5年後の2020年。

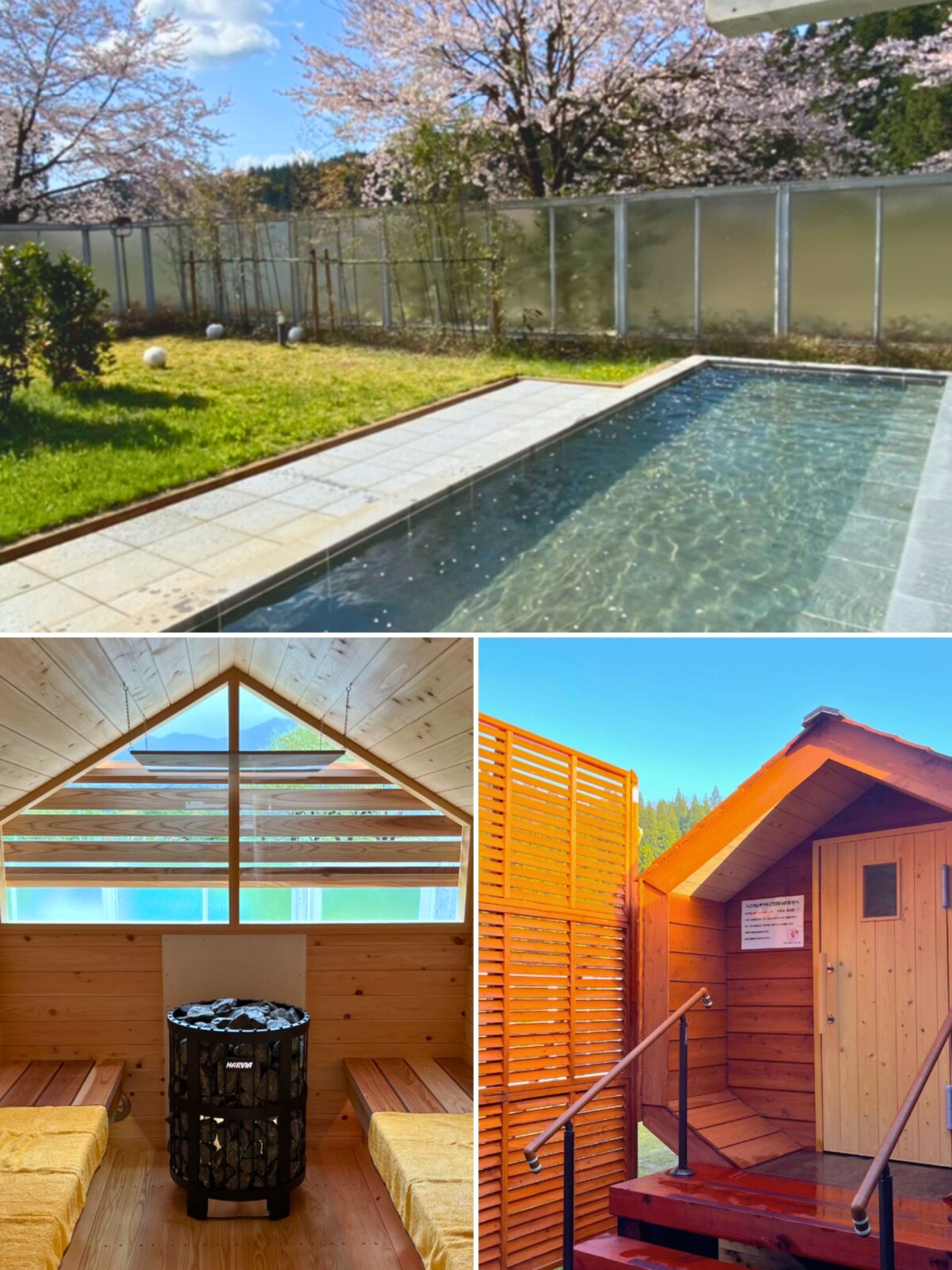

世の中はウイルス禍の真っ只中でしたが、佐藤さんにとってまた一つ大きな転機がありました。それは、加茂市内の唯一の天然温泉「加茂 美人の湯」の施設存続と経営の再生に携わること!

当時、加茂市が指定管理者を募集していましたが、手を挙げる人は皆無。このままでは施設の存続が難しいという岐路に立たされていました。

毎年赤字が続いていたという「加茂美人の湯」。

加茂唯一の天然温泉が負の遺産になるのは、「正直、子どもたちに見せられない!」と指定管理者に名乗りを上げたのが佐藤さんです。

「菜工房ヤマダ」の山田さん、「三野電機商会」の三野さんに声をかけて、3人で合同会社「加茂人」を立ち上げ、施設の存続と再生に向けて奔走しました。

「まず、シャトルバスの運行を廃止、従業員には「つぶれた会社の社員だと思ってほしい」と調理やサービス、掃除などセクションごとに分かれていた業務を誰もができる体制に変更しました。厳しい対処だと思いますが、それでも残ってくれる従業員が1/3もいたことに救われました」と佐藤さんは振り返ります。

また、劇的な変化があったというのが、食堂の料理。

佐藤さんは調理に携わる従業員に

「自分の家族に食べさせたいと思う料理を作ってほしい」

「料理が足りないなんて絶対言われないように」

「材料費がかかってもいい。損益はトントンでもいい」

と常々伝えてきたそうです。

その結果、従業員が自主的にメニューやアイデアを出すようになり、春先は地域で採れる山菜のバイキングが大好評に!以来、ランチで1日に最高100人以上のお客さんが訪れる日があったなど、加茂美人の湯創設以来のにぎわいになりました。

施設の設備、サービス、料理の改善を徹底に行うことで、なんと1ヶ月で約5,000〜6,000万円分のコストカット!!

す、すごくないですか!?

もう、お話を聞いている最中、私の脳内では「新・プ●ジェクトX〜挑戦者たち〜」のごとく、中島みゆきの「地上の星」が流れていました。

「良い結果がついてくると、やっぱり従業員も士気が高まるんですよね。大切なのはマインドだと思うんです。従業員には「1日8時間働くと1日のうちの3分の1になるから、一緒に豊かな時間を送ろう」「お客様にとってより良いサービスになるような効率化を心がけよう」と意識しながら働いてもらうように伝えています」。

言葉の端々から伝わってくるのは、顧客の満足を最優先で、従業員と共に楽しさと心の豊かさを考える姿勢と、ひたむきな地元愛。

それが佐藤さんの街づくりの原動力となっているのですね。

EPILOGUE

子どもたちへ伝える地域への愛着と誇り

加茂で暮らす人々とタッグを組んで、まちづくりに積極的に参加し続ける佐藤さん。

最近では、佐藤さんが市内の小学校へ赴き、総合学習の時間に加茂の未来や地域の価値について、熱心に語っているそうです。

「よく例え話に出すのが、幸せな国として知られるブータン王国。子どもたちに「ブータンって日本のような大型ショッピングセンターもきっとないし、トイレや下水道も日本ほど整っていないかもしれない。だけど、そこに暮らすみんなが幸せって言ってる。僕らも加茂が好きだ、幸せだと思うために、一人ひとりができることをやっていきたいね……と、そんな話をしているんです」。

物質的な豊かさだけでなく、地域への愛着や誇りを持つことが、きっと心の豊かさや幸せにつながる。佐藤さんの語る言葉には、加茂の現状を認めつつも、そこに価値を見出すことの大切さを伝えているように感じます。

「そのために、一緒に行動を起こす“プレイヤー”になる人たちを増やしていきました。まぁ、何においても僕が一番楽しんでいるプレイヤーだと思いますが(笑)」。

分かります。話を伺っていて、佐藤さん自身が楽しんでいるのが、これでもかと伝わってきましたもの!

子どもの頃、地域のお祭りや行事で大人たちが楽しそうにしている姿って、覚えていませんか?私、そういう光景を見かけては純粋に「いいなぁ」と思っていました。

「ガハハー!」と笑いながら、未来の加茂への思いを語る佐藤さんと、子どもの頃に憧れていた大人たちの姿が重なって見えました。

大人が楽しんでいる街って、素敵です。とても。

NEXT EPISODES

最後に、加茂市の魅力的なお二人を、佐藤さんからご紹介いただきました!

昔ながらの笹団子づくりを今に伝える「涌井金太郎商店」の涌井陽さん

まず1人目は、加茂の新町商店街で和菓子屋「涌井金太郎商店」を営む涌井陽(わくいひろし)さん。佐藤さんと同い歳という涌井さんは、加茂や県央地域に伝わり、通称 山ごぼうとも呼ばれる「ごんぼっ葉(オヤマボクチ)」入りの笹団子を代々作り続けています。

「涌井さんは同い年で商店街を盛り上げる同志。新町商店街の木造雁木のアーケードについても、涌井さんがいろんなお話を聞かせてくれると思います」。

「涌井金太郎商店」といえば、笹団子はもちろん、個人的に「水ようかん」も推しなのです!おいしさの秘訣から街づくりに関することまで、根掘り葉掘り涌井さんに取材してきますね。

七谷地区で農業を営む「七谷さとやまふぁーむ」の海津恵美さん

2人目は、七谷(ななたに)地区で、代々農業を営んでいる海津恵美(かいづえみ)さん。七谷は加茂市の中でも手付かずの自然が色濃い中山間地域。ここで、海津さんは自然を活かした昔ながらの農業に取り組んでいます。

「海津さんは七谷産の農作物を積極的にPRしていて、七谷マルシェといったイベントにも取り組んでいるんです」と佐藤さん。

七谷地区で取れる野菜は、新鮮さや瑞々しさがひと味違うと評判なのだとか。海津さんがどのような農業に取り組んでいるのか、じっくりとお話を伺ってきたいと思います!

涌井さんと海津さんのエピソードも、どうぞお楽しみに!