笹口 亮介 (ささぐち りょうすけ)さんの自己紹介

笹祝酒造の六代目です。1899年創業、新潟市西蒲区で125年続く酒蔵を受け継いでいます。20代で東京の酒屋さんで修業し、29歳で実家に戻ってきました。モットーは「地元に根ざした酒造り」。日本酒に馴染みのない方も楽しめる新しいお酒造りや酒蔵を開放して、これまで以上に日本酒を知ってもらいたいと奮闘している最中です。

PROLOGUE

前回に引き続き、今回も新潟市西蒲区へ。西蒲区には江戸と新潟を結ぶ北国街道が栄えた歴史がありました。旧松野尾村付近は、多くの旅人が行き交い、街道筋には茶屋や商家などもあり、往来する人々の憩いの場ともなっていたといわれています。

そんな北国街道沿いで始まった一軒の酒蔵、それが今回ご紹介する「笹祝酒造」です。

もともとは、初代蔵元で宮大工もしていた笹口岱作(たいさく)さんの妻・マカさんが開いた「おマカ茶屋」という街道筋のお茶屋が原点です。繁盛していたこの茶屋ではお酒もかなり売れていたとのことで、1899年(明治32年)に本格的な酒造りへと発展。以来125年、この地で酒造りを続けています。

初代、二代目の時代から商売は徐々に拡大し、酒造業の他に味噌、醤油、漬物の製造を行い、養豚や材木の商いなども行っていました。その後は事業を絞り込み、酒造り一筋の道を歩み続け、現在は六代続く西蒲区の酒蔵として親しまれています。

「笹祝」という社名は「ささ」がお酒を表している言葉でもあり、「お酒でお祝いする」という意味が込められています。東京で新潟の地酒ブームが起こった際も、地元の顧客を大切にする姿勢を貫き、現在でも生産量の9割を新潟県内で消費するという徹底した地酒づくりを続けています。

商品のラインナップは、大吟醸や純米吟醸といった特定名称酒から、日常的に楽しめる普通酒まで幅広く展開しています。手に取りやすい価格帯でありながら、地元産米を使用した本格的な味わいも追求。「笹祝」という名の通り、お祝いの席から日々の晩酌と、地域と人に寄り添い続けてきた酒蔵です。

そんな老舗酒蔵で、伝統を守りながらも新しい取り組みに挑戦するのが、六代目蔵元である笹口亮介さん。ご紹介くださった小林履物店の小林正輝さんからは「酒蔵という枠組みを超えた活動に取り組んでいる方。僕も刺激を受けています!」とのコメントが……。

笹口さんにこれまでのこと、これからのこと、たっぷり聞かせていただきました!

INTERVIEW

酒蔵の息子、あらゆるお酒でビジネスを学ぶ

笹祝酒造の六代目を務める笹口さん。小林さんから聞いていた話では、昔から酒造りに“アツい”思いを抱いていたと思いきや、「いや、いつかは継がなければならないものとは思っていましたが、跡を継ごう!と意気込んでいたわけではなかったです(笑)」とのこと。

そうなんですか!?一体、どういった経緯で笹祝酒造に戻ってきたのか、笹口さんに詳しくお聞きしました。

高校卒業後、笹口さんは関東の大学へ進学。日本酒との運命的な出会いが訪れたのは、大学生時代のアルバイト先、浜松町にあった「名酒センター」でのこと。両側に日本酒の冷蔵庫が並び、立ち飲みスタイルで3種類の酒を楽しめる、今でいう「角打ち」の先駆け的な店でした。

「お客様が3種類のお酒を選ぶとき、1種類は自分の飲みたいものを、残りの2種類は店員のおすすめを求められることが多かったんです。その時に、自分の実家のお酒を勧めてみたら『これ、おいしいね』と言っていただけたので、『実は僕の実家の酒蔵なんです』と伝えたら、お客様が目を輝かせて『俺も酒蔵に生まれたかったよ』なんて言ってくださって。素直に嬉しかったですね」

当時は東京の高層ビルで忙しく働くことを夢見ていた笹口さんでしたが、若き日の自分が憧れていた人たちが、逆に酒蔵が実家である自分の立場に憧れを抱くという事実に、大きな衝撃を受けたといいます。

名酒センターからの紹介で、その後は横浜の酒屋に就職。最初の配属は意外にもワインショップでした。店には、天井まで届くようなワインの棚が並び、隣接するバーでは高級ワインをグラスで提供する光景が日常でした。

常連客にはワイン通も多く、時には高価なワインを振る舞われて味わいを教わることも。「お金持ちのお客様が多く、10万円のワインを2本も買っていく方もいらっしゃいました。そういうお客様に、大学を出たばかりの僕が接客するわけです(笑)。お酒を通じた暮らしぶりや価値観の違いを学ぶ機会となりました」

3年間のワインショップ勤務の後は営業として、飲食店を回る日々に。ワインだけでなく、ビールやその他のお酒の注文を取って回る中で、自社の強みや市場での立ち位置、価格競争力など、ビジネスとしてのお酒の世界も知ることになります。

「入社当初、日本酒の蔵の人間が日本酒のことばかり勉強していると、そのお酒しか頭になくなってしまうから、まずワインから学んでいきなさいと上司に言われたんです。その言葉の意味を、今になって噛みしめていますね。あの時の経験が、日本酒の枠を超えたお酒という大きな視点で、物事を見ることができるようになりました」

そうして6年の歳月が経過。笹祝酒造は笹口さんが継がなければ蔵を閉めてしまう予定だったこともあり、酒蔵の酒を受け継いでいくために、実家の笹祝酒造へ戻ることを決意。お酒の世界で過ごした日々が、笹口さんの新しい酒造りの可能性を広げる道標になったのです。

地域に根ざし、何気ない日常に寄り添う酒造り

29歳で酒蔵に戻った笹口さんが、最初に取り組んだのは蔵の一般開放でした。当時の蔵は、酒造りの工場そのもので「開放して人に見てもらえるような状態ではなかった」と笹口さんは振り返ります。使われなくなった古い機械が積み重なり、今では使わない大きなタンクが並ぶ部屋もあり、スペースがあっても有効活用がされていませんでした。

「これからは蔵を自分たちのショールームとして、お客様を招き入れ、笹祝のファンになっていただく場所が必要だと考えました」

そう決心した笹口さんは、片付けられる場所から始め、廊下一本を整備。地元の商工会の補助金を活用して試飲スペースを設け、段階的に見学できる場所を増やしていき、より多くの人を迎え入れることのできる空間へと生まれ変わらせていきました。

2015年から始めた取り組み、「笹祝challenge brew(チャレンジブリュー)」も、これまでにはないものでした。「笹祝challenge brew」は、毎年テーマを決めて新しい酒造りに挑戦し、その中から商品化できるものを選んでいくというもの。

その代表作にもなったのが、2019年に誕生した「SA・SA SUNDAY(サササンデー)」です。低アルコールで甘酸っぱい味わいの日本酒を、無色透明のボトルやカップに詰めて販売しています。

「透明感あるガラス瓶で家族や大切な人と過ごす、ゆったりした時間や、美しい地域の風景が酒瓶から透けて見える様子をイメージしています。日曜日で明日は仕事、だけども飲みたくなるようなライトなお酒を目指しました」と笹口さん。

この「SA・SA SUNDAY(サササンデー)」は、日本酒らしからぬおしゃれなデザインが何とも素敵で、評判なのです。

「カップ酒って面白いんですよ。70〜80代の方にとっては、いかにも酔っ払いが飲むようなイメージがある一方で、若者にとってはそれが斬新に見えるそうで、今はかわいいお土産というイメージなのだとか。世代によって全く異なる見方をされるのが興味深いですよね」と笹口さん。

その世代間ギャップを逆手に取り、若い世代が手に取りやすい日本酒を目指したのが「SA・SA SUNDAY(サササンデー)」というわけですね!

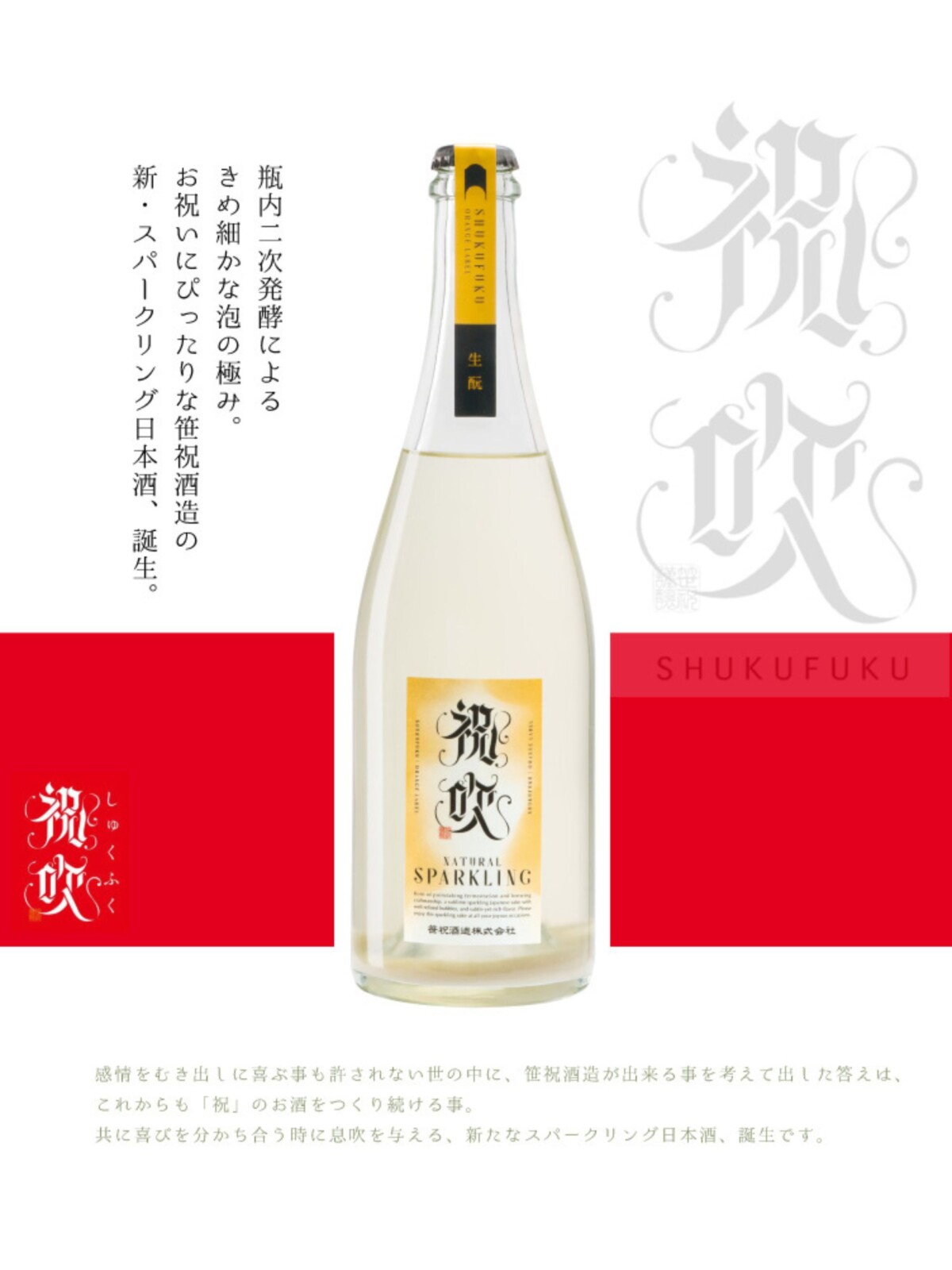

コロナ禍では「祝吹(しゅくふく)」と名付けたスパークリング日本酒も開発。このお酒は、コロナ禍で祝いごとが制限される中、昇進祝いや退職祝い、ちょっとした記念日など、日常の祝うべき瞬間に寄り添うお酒を作りたいとの思いから生まれたものです。

笹口さんの酒造りのお話を聞いていると、酒蔵のモットーである「地域に根ざした酒造り」への意志はもちろん、地域で過ごす何気ない日常の中の小さな幸せを大切にしたい−そんな思いが伝わってきます。

EPILOGUE

この地のもので、この地でしか生み出せない価値を

笹祝酒造がある西蒲区は、これまでもご紹介してきた通り、海と山に囲まれた自然豊かな土地です。山菜、野菜、果物、魚介類に恵まれ、冬になれば地元の猟師から届くジビエも。そんな西蒲区の豊かさを、笹口さんは今こそ見つめ直したいと話します。

「こんなに豊かな食材が揃う土地は珍しいと思います。ただ、地元に住んでいると、この恵みが当たり前になってしまいがちです。改めてこの土地の価値を見直し、活かしていきたいと考えています」

笹口さんが蔵元になってからは、地元・西蒲区の原料を使った酒造りも徹底。2019年の醸造からは原料米は全て新潟市産での製造に移行し、その中でも西蒲区岩室地区産の越淡麗や五百万石、亀の尾は笹祝酒造近隣の「そら野ファーム」に栽培を依頼しています。

笹口さんは地元農家との関係についても考えています。

「新潟の農家は基本的に主食用米のコシヒカリを中心とした生産体系を確立しています。そこに、この地域の土壌では栽培しづらく、収穫量も少ない酒米栽培を強いることは、互いに持続可能な関係とは言えません。農家が培ってきた技術と土地の特性を活かした米づくりを尊重し、その関係の中で農家の皆さんから栽培していただいた酒米で、私たちは最高の酒を醸すのみです」。この関係性こそが、本当の意味での地域の共生関係だと、笹口さんは考えています。

また、酒蔵発信の新しい価値として、笹口さんは麹を活用した新しい商品開発にも取り組んでいる最中です。麹を活用したノンアルコールの麹ドリンクの開発や、有用な資源である酒粕の活用方法も模索しています。麹は年間を通して製造できることと、酒蔵発の麹商品はまだ市場に少ないことなどから、大きな可能性を秘めています。

「日本酒は嗜好品であり、余裕があってこそ楽しまれるもの。一方、麹は日常の食文化に根ざした素材です。この違いを活かし、より多くの方に笹祝酒造の価値観に触れていただくきっかけになれたら嬉しいです。

麹を取り入れたことにはもう一つ理由があるんです。うちの酒蔵の周辺には上堰潟公園など、週末に家族連れでにぎわう場所があります。西蒲区に遊びに来た家族連れのお客様から、ノンアルコールの麹ドリンクを召し上がっていただいたり、塩麹作りのワークショップに参加していただいたり……日本酒愛好家の方でなくても、誰もが気軽に訪ねられる場所にしていきたいですね」

今年3月21日に国の文化審議会が開催され、笹祝酒造内の笹口家住宅主屋、事務所棟、煉瓦煙突の3件の建造物を登録有形文化財に登録するよう答申されました。

「登録有形文化財への登録は、ただお酒を製造する工場としてだけでなく、地域の歴史や文化を保護し次世代に残していく拠点になることだと考えています。日本酒や麹に関する体験を交えて、より笹祝酒造を楽しんでいただく機会をつくっていきたいです」と笹口さん。

地域の価値を見出し、この地のもので、この地でしか生み出せない価値を追求すること。

それが、笹祝の酒造りの使命だと力強く語ってくれました。

ささっ!

4月26日(土)、27日(日)には、笹祝酒造の蔵開きこと「蔵Be Lucky」が開催されます。笹口さんの感性が感じられる笹祝酒造の蔵開きに、ぜひ足を運んでみてください!